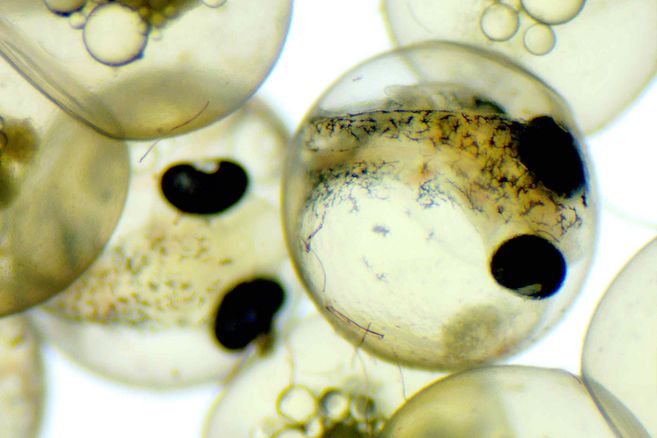

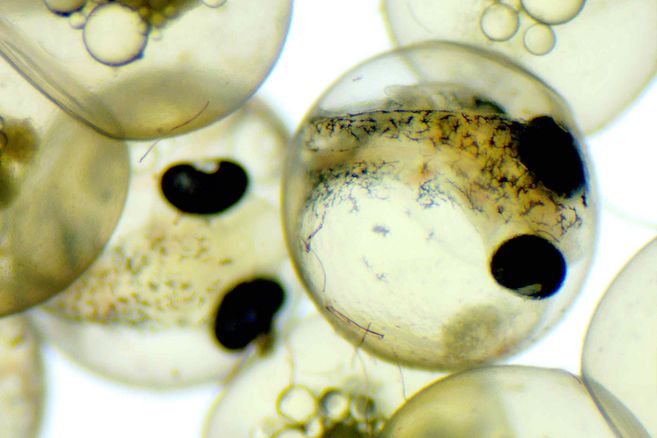

Mikroplastik reichert sich aufgrund seiner Langlebigkeit in der Meeresumwelt an. Es gelangt in Nahrungsnetze und ist eine potenzielle Gefahr für Meeresorganismen. Wir haben in Nord- und Ostsee untersucht, in welchem Maße Fische Mikroplastik aufnehmen und im Labor getestet, ob Fische durch Mikroplastikfasern geschädigt werden.