Seetagebuch

Walther Herwig III, 479. Reise

Dauer der Reise: 6. Juni bis 8. Juli 2024

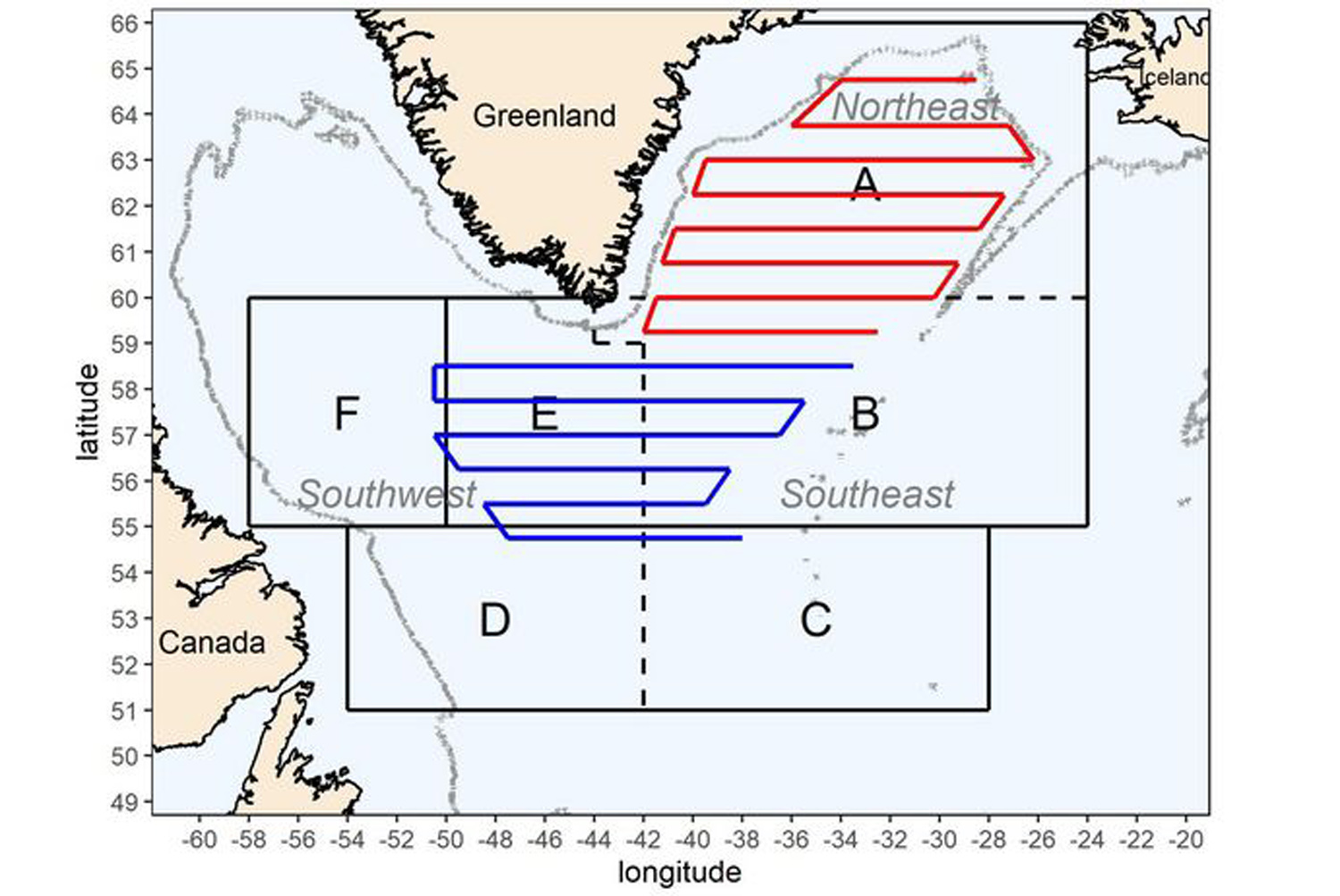

Fahrtgebiet: Nordatlantik; Irmingersee und Labradorsee

Zweck der Reise: Erfassung der Bestandsgröße und -dynamik der Rotbarschbestände zwischen Island und dem Grönlandschelf (IDEEPS)

Fahrtleiter:Matthias Bernreuther, Thünen-Institut für Seefischerei

Blog-Autor: Michael Welling

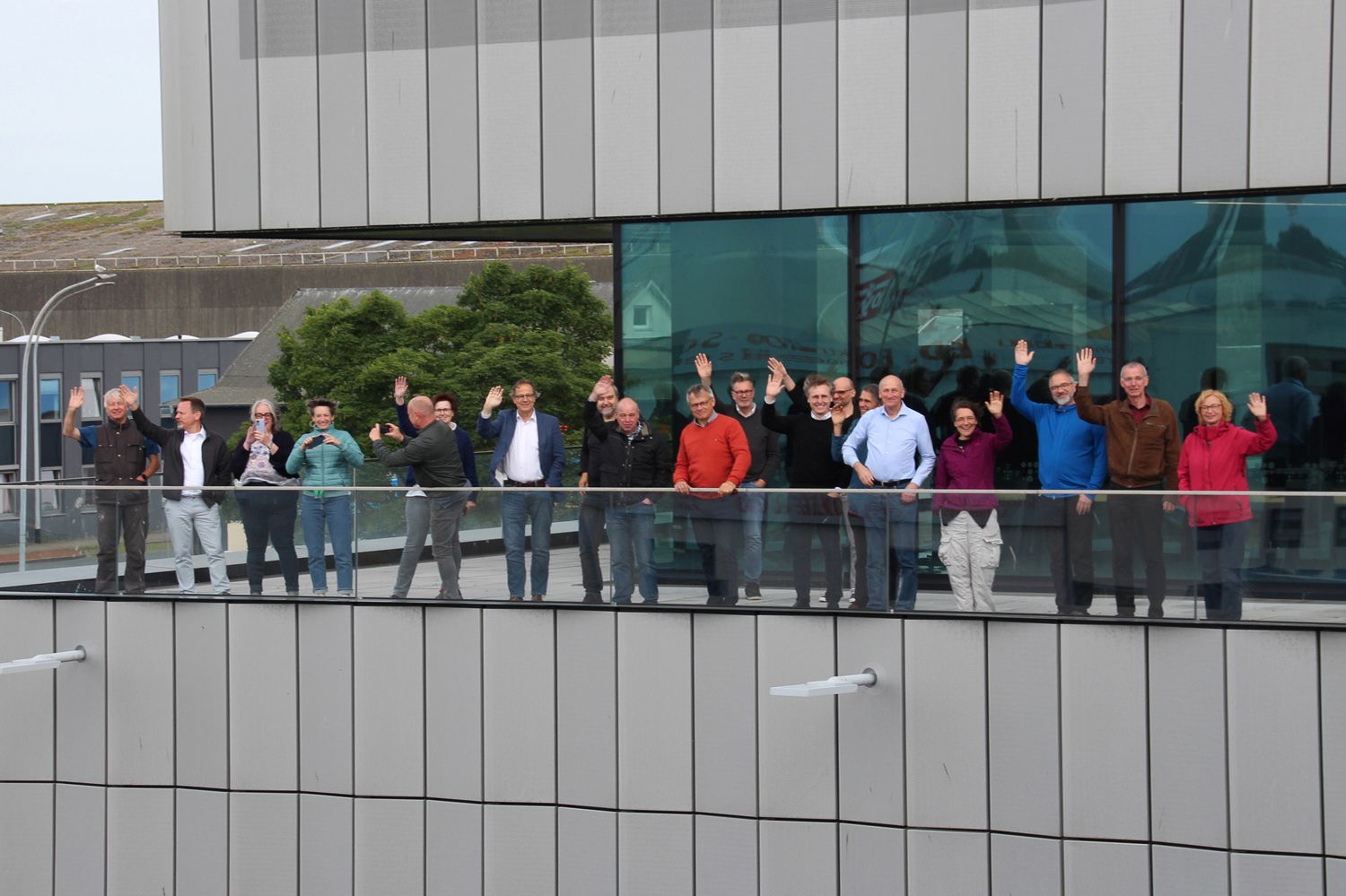

Bei gutem Wetter verlassen wir am frühen Nachmittag unseren Liegeplatz im Fischereihafen. Zufälligerweise ist heute die „Crème de la Crème“ des Thünen-Instituts – die Institutsleitungen und der Präsident – für ein Meeting in Bremerhaven. Alle winken, und so bekommen wir einen fulminanten Abschied. Wir passieren die Schleuse und dampfen die Weser abwärts Richtung Nordsee.

Auf der Reise geht es darum, Daten zur aktuellen Situation der beiden Bestände des Tiefenrotbarschs (Sebastes mentella) in der Irmingersee und angrenzenden Seegebieten zu erheben. Der „flachere“ Bestand kommt in Tiefen zwischen 150 und etwa 500 Metern vor, der „tiefere“ ist in der Wassersäule unterhalb von 500 bis ca. 1000 Meter anzutreffen. Beide Bestände sind in einem schlechten Zustand. Umso wichtiger sind wissenschaftliche Daten als Basis für Fangempfehlungen an die Politik. Der Rotbarsch-Survey in der Irmingersee wird aktuell alle drei Jahre durchgeführt. Wir teilen uns die Arbeit mit einem isländischen Forschungsschiff. Der nördliche Teil des Untersuchungsgebiets zwischen Island und Grönland übernehmen die isländischen Kollegen, wir beproben den daran anschließenden südlicheren Teil.

Während des Surveys wird der Tiefenhorizont von 150 bis ca. 1000 Metern untersucht. Bis in 500 Metern Tiefe erfassen wir den Rotbarschbestand hydroakustisch, also mit einer Art Echolot, und ergänzend mit Schleppnetzfängen. Der Bestand in größerer Tiefe (500 – 1000 m), der für die Hydroakustik nicht mehr zugänglich ist, wird ausschließlich per Netz beprobt. Darüber später mehr.

Der Plan ist, in den nächsten zwei Tagen die Nordsee zu durchqueren und dann im Loch Eriboll an der Nordküste Schottlands unsere Hydroakustik-Anlage zu kalibrieren. Danach fahren wir weiter in westliche Richtung, um vier Tage später mit den Beprobungen und Messungen zu beginnen.

Viele Grüße von Bord, Michael Welling und das Team der Walther Herwig III

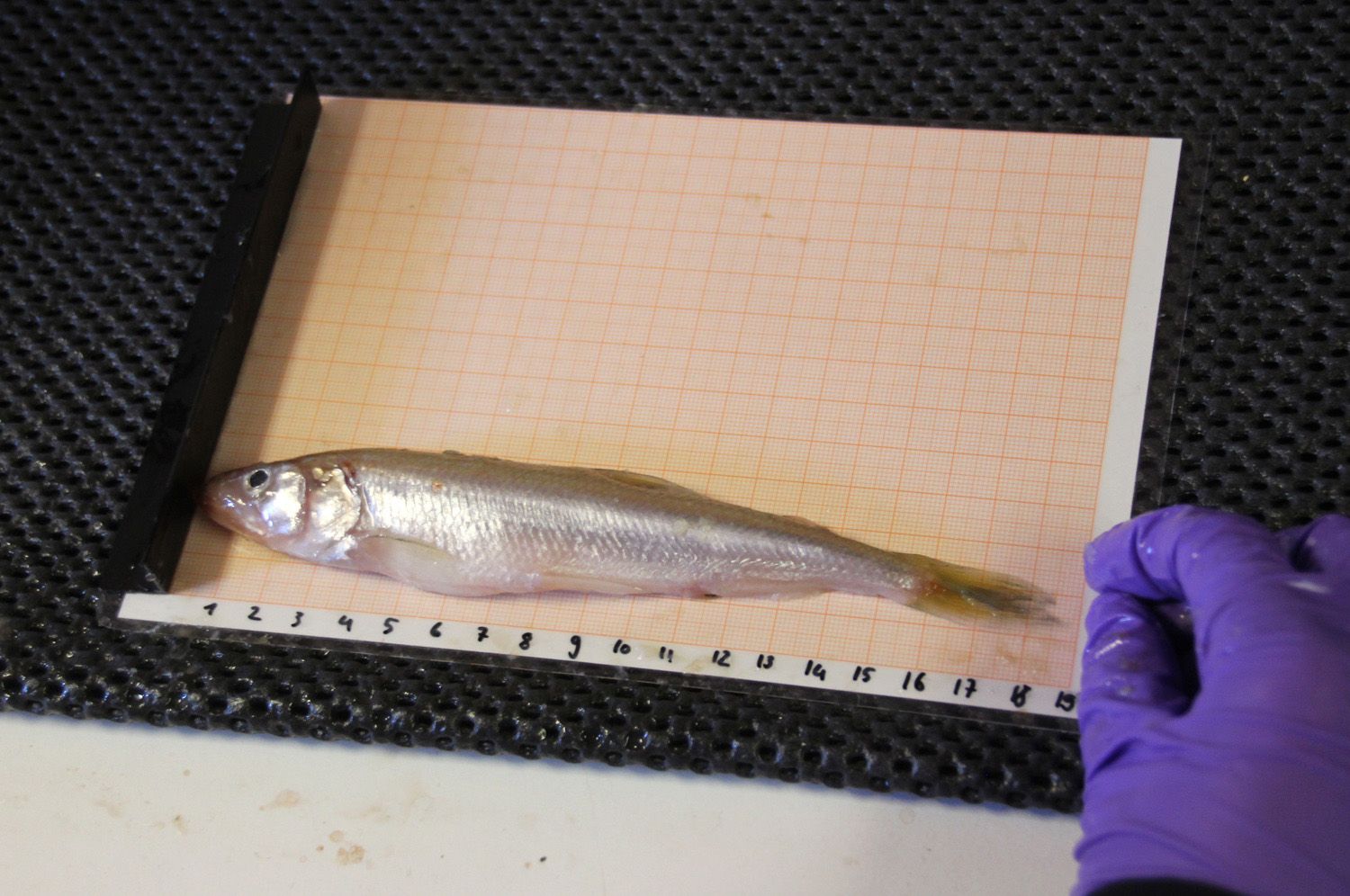

Während wir durch die Nordsee dampfen, nutzen wir die Zeit, um eine Doktorandin am Thünen-Institut zu unterstützen, die sich mit Stinten befasst. Diese kleinen, in Küstengewässern lebenden Fische wandern zum Laichen in die Unterläufe von Flüssen wie Elbe und Weser ein. Die Frage ist, ob sich die Populationen in den Flüssen morphologisch oder genetisch unterscheiden.

Wir haben mehrere Kisten mit eingefrorenen Stintfängen aus der Elbe und der Weser dabei und untersuchen sie: Wir messen Länge und Gewicht der Fische, erfassen Geschlecht und Reifegrad und entnehmen die Otolithen (Gehörsteine) für spätere Analysen. Die Daten werden säuberlich in lange Protokolllisten eingetragen. Das hält uns einige Stunden auf Trab.

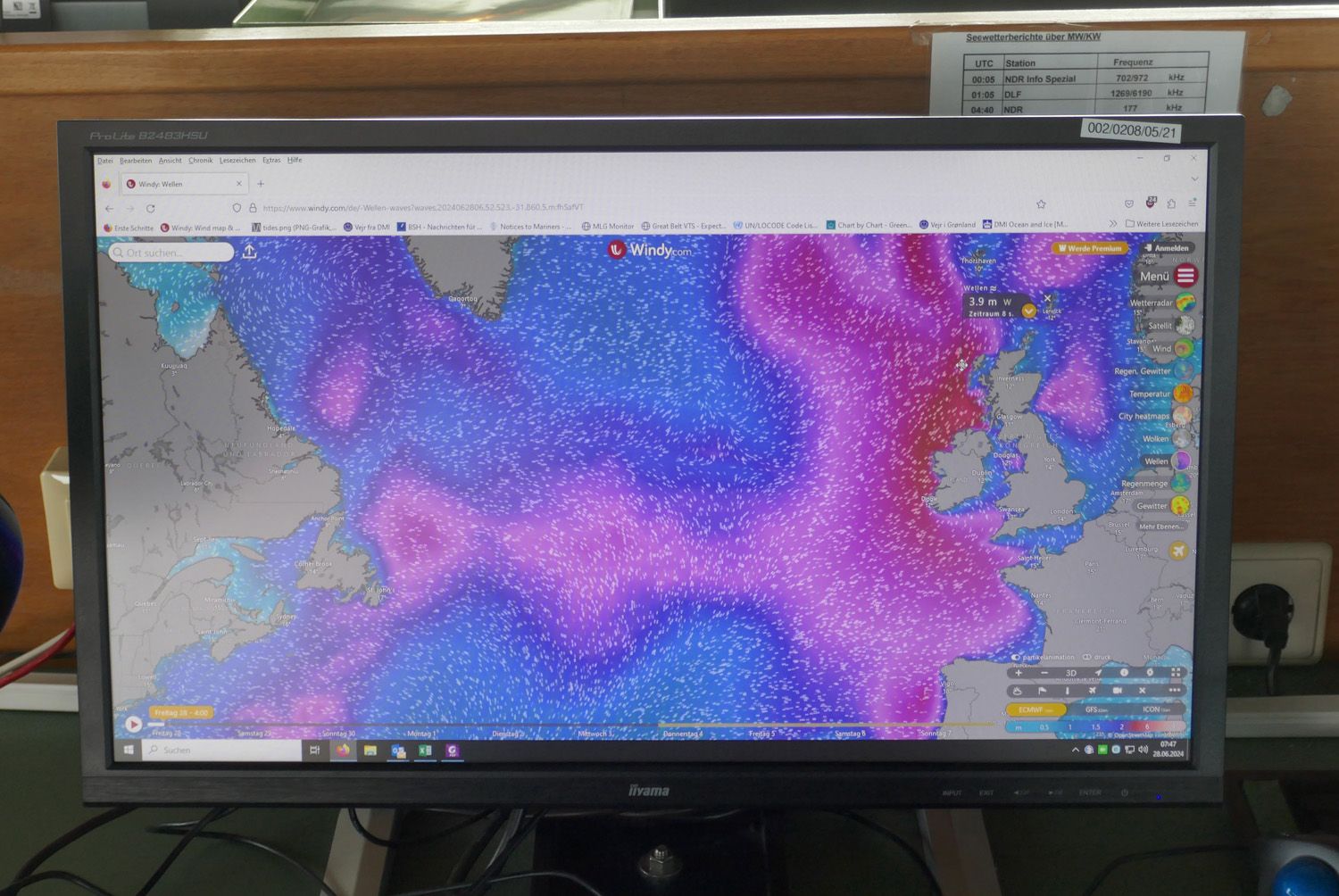

Die See wird unterdes rauer. Nachmittags hören wir von der Brücke, dass wir unser erstes Ziel, Loch Eriboll an der Nordküste Schottlands, aufgrund schlechter Witterung möglicherweise erst später als geplant erreichen können. Die Passage um die Nordostküste Schottlands führt durch den Pentland Firth, eine Meerenge zwischen dem Hauptland und den Orkneys. Dort können extreme Wind- und Strömungsverhältnisse (Gezeitenstromschnellen) auftreten, die die Durchfahrt erschweren. Die Wetterdaten zeigen derzeit starken Gegenwind und eine widrige Strömung an. Vielleicht werden wir abwettern müssen, bevor wir den Firth durchqueren.

Gegen Mittag kommt die schottische Küste in Sicht. Wetter und Strömungsverhältnisse haben sich gebessert, und der Käpt’n entscheidet, dass wir den Pentland Firth durchfahren können. Schottland zeigt von See aus sein typisches Wetter: strichweise Regen, strichweise Sonne.

Nachmittags können wir an Backbord die markante Nordostspitze Schottlands sehen: Duncansby Head mit seinem 1924 errichteten Leuchtturm. Wir fahren noch ein Stück nördlich an der kleinen Orkney-Insel Stroma vorbei und biegen dann ab Richtung Westen. Dort markiert ein Leuchtturm die Stelle mit einem der gefährlichsten Strudel des Pentland Firth, dem Swilkie. Einer nordischen Sage nach sank dort das Schiff des Heerführers Mysing, der dem Dänenkönig Frodi eine Zaubermühle gestohlen hatte. Der gierige Mysing ließ die Mühle Salz mahlen, wusste sie aber nicht zu stoppen, sodass die Mühle so viel mahlte, dass das Schiff durch die Last unterging. Unter Wasser mahlte sie immer weiter (Meeresstrudel = Mahlstrom) und sorgt so bis heute für das Salz im Ozean.

Unser Tagesziel ist Loch Eriboll im Norden des schottischen Hauptlandes. Dort soll abends geankert werden, denn am nächsten Tag wollen wir in dieser geschützten Meeresbucht unsere Hydroakustikanlage kalibrieren.

Obwohl ich mich für relativ unempfindlich halte, nötigt mir die Fahrt in den rauen Nordatlantik Respekt ab. Gehen wir das Thema mal von der lustigen Seite an: Fragt der Steward auf dem Kreuzfahrtschiff den Passagier: „Darf ich Ihnen das Dinner im Speisesaal servieren oder soll ich es gleich über die Reling kippen?“ – Seekrankheit kann entstehen, wenn die Augen etwas anderes wahrnehmen als das Gleichgewichtsorgan. Vor allem unter Deck sieht das Auge eine fest stehende Umgebung, während das Gleichgewichtsorgan meldet, dass der eigene Körper in Bewegung ist. Die Folge: Übelkeit. Was kann man dagegen tun? Vor allem, wenn man seine Aufgabe im Schiffsinneren hat und nicht den Horizont in den Blick nehmen kann?

Manche schwören auf Akupressurbänder. Diese elastischen Bänder werden um die Handgelenke gelegt. Mit ihnen soll eine bestimmte Stelle, der Nei-Kuan-Punkt auf der Innenseite des Arms drei Fingerbreit hinter der Handgelenksfalte, stimuliert werden. Richtig angelegt, drückt die im Akupressurband eingearbeitete Kunststoffnoppe auf diesen Punkt.

Viele sagen, man müsse daran glauben, damit es wirkt. Ich glaube nicht, dass ich mich bei solchen Dingen mit dem Glauben zufriedengebe. Vor meinem geistigen Auge erscheint an Deck eine Kohorte von 100 Personen, ein Drittel mit korrekt angelegten Akupressurbändern, ein Drittel mit Akupressurbändern fünf Fingerbreit hinter dem Handgelenk und ein Drittel ohne Bänder. Und ein Protokollant (wir müssen ja auf 100 Personen kommen) notiert akribisch das Befinden der Probanden. Okay, man merkt, durch mein langjähriges naturwissenschaftliches Arbeiten bin ich nicht so empfänglich für glaubensbasierte Heilsversprechen. Aber allein der Gedanke an den Pulk von 100 Personen an Deck und den armen Protokollanten, der in stürmischer See Strichlisten führen muss, amüsiert mich so, dass es mich von den Signalen meines Magens ablenkt. Als guter Wissenschaftler bin ich natürlich offen und tue nichts vorschnell ab. Es ist ja möglich, dass hinter Phänomenen Wirkmechanismen stecken, die noch nicht entdeckt oder verstanden wurden. Außerdem weiß ich um die Kraft der Autosuggestion. Ich habe also die Akupressurbänder angelegt und hoffe, dass ich von Übelkeit verschont werde. Und als Backup habe ich immer noch Reisetabletten im Gepäck.

Ohnehin verschwindet die Seekrankheit meist nach ein paar Tagen, da sich das Gehirn an die unterschiedlichen Signale von Augen und Gleichgewichtsorgan gewöhnt und sie – quasi achselzuckend – akzeptiert. So zumindest die Hoffnung.

Hier zeigt sich auch das Besondere an einer Schiffsreise. Anders als an Land kann man nicht sagen: „Mir gefällt’s hier nicht, ich geh jetzt nach Hause.“ Man kann sich unliebsamen Situationen nicht einfach entziehen, sondern muss sich ihnen stellen – eine Erfahrung, die durchaus wertvoll sein kann.

Um 15:30 Uhr gellt durch die Gänge und in den Kammern laut die Schiffssirene: 7x kurz, 1x lang! Zum Glück kein Notfall, sondern eine angekündigte Sicherheitsübung. Zügig begeben wir uns mit warmer Kleidung, Schwimmweste und Kopfbedeckung (über den Kopf verliert man am meisten Körperwärme) zum Sammelplatz an Deck. Die Mannschaft probt routiniert einen Brandfall, die wissenschaftliche Crew legt die Schwimmwesten an und beobachtet das Geschehen. Unser Part kommt noch.

Es ist das Anziehen des Überlebensanzugs. Ohne einen solchen thermischen Schutz überlebt man im kalten Wasser – der Atlantik hat hier ca. 10 °C – nur kurz. Unmittelbar nach dem Sturz ins Wasser droht ein Kälteschock, und auch wer den überlebt, ist schon nach wenigen Minuten nicht mehr in der Lage, koordinierte Schwimmbewegungen durchzuführen, weil sich das Blut aus den Extremitäten zurückzieht. Der Schutzanzug kann die Zeitspanne entscheidend überbrücken, bis Hilfe kommt, zum Beispiel durch ein Rettungsboot oder auch beim längeren Verweilen in der Rettungsinsel. Das Anziehen eines solchen Ungetüms ist allerdings nicht ganz einfach, und jeder ist gut beraten, es in Ruhe geprobt zu haben.

Die Walther Herwig III verfügt über sechs Rettungsinseln für insgesamt mehr als 40 Personen, darüber hinaus über ein Bereitschaftsboot, das im Falle eines Falles schnell zu Wasser gelassen werden kann.

Das Thema Sicherheit erschöpft sich aber nicht nur in Übungen zum „worst case“. Auf der Reise kann immer mal etwas passieren, seien es Verletzungen oder Erkrankungen. Deshalb ist bei längeren Fahrten wie der unseren ein Schiffsarzt oder eine Schiffsärztin an Bord. Es gibt ein Behandlungszimmer, Geräte wie EKG oder Defibrillator, eine gut ausgerüstete Bordapotheke sowie einen eigenen Hospitalraum mit zwei Betten und separater Toilette/Dusche. Das verschafft ein beruhigendes Gefühl, denn im Notfall ist ein Krankenhaus oft mehrere Tage entfernt.

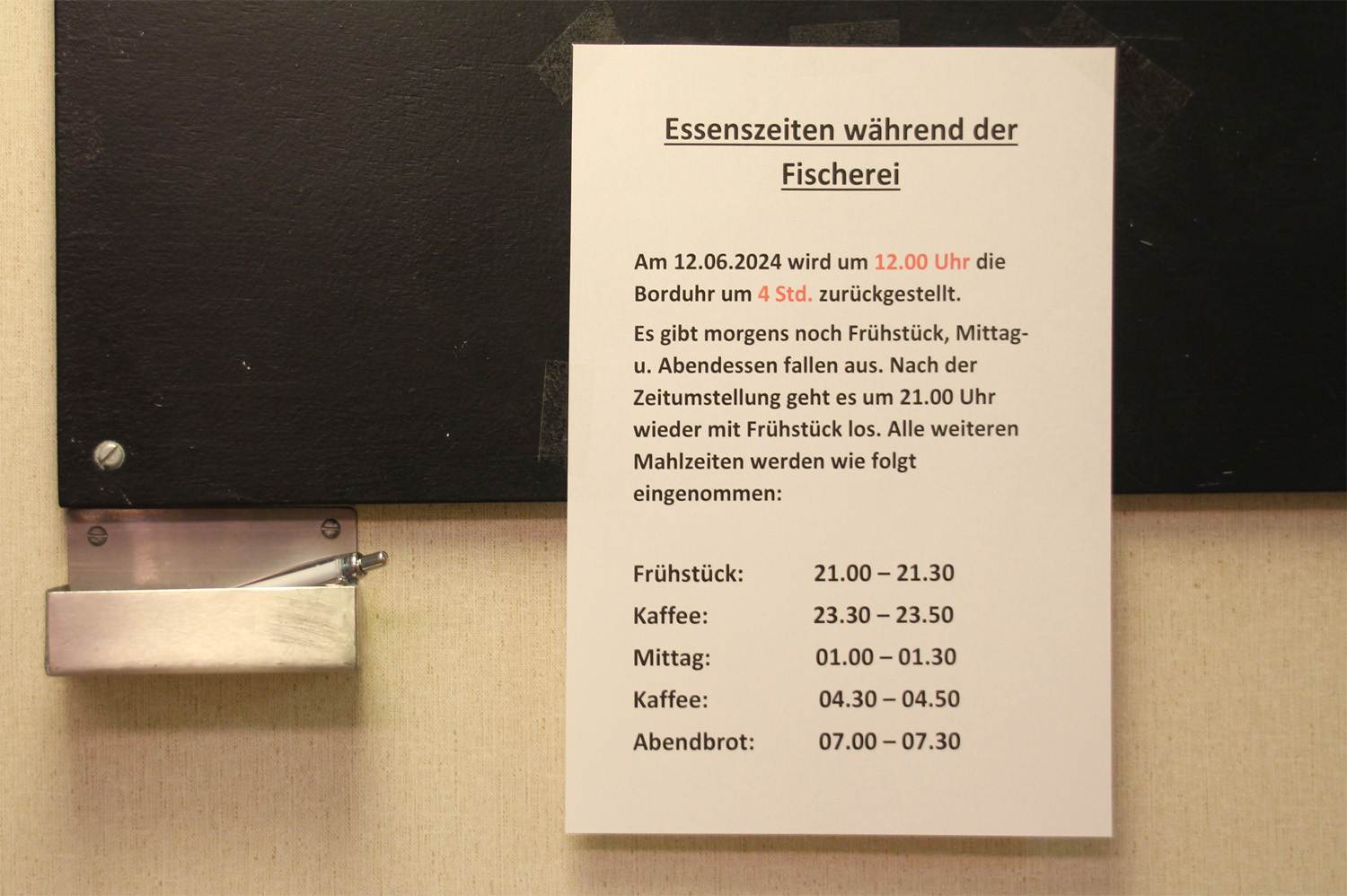

Seit unserer Abfahrt sind wir permanent in nordwestliche bzw. westliche Richtung gedampft, also dem Sonnenlauf folgend. Das Zielgebiet für die Untersuchungen liegt 3-4 Zeitzonen von unserer mitteleuropäischen Zeit versetzt. Gestern, am 12. Juni, hat die Schiffsleitung daher einen radikalen Schnitt gemacht und die Borduhr gleich um vier Stunden zurückgestellt. Aus 12 Uhr mittags wurde 8 Uhr. Das müssen wir jetzt körperlich natürlich verdauen und uns auf einen gewissen Jetlag einstellen.

Korrespondierend dazu haben wir nun auch exotische Essenszeiten, z.B. Frühstück um 21 Uhr und Mittagessen um 1 Uhr nachts neuer Zeit. Das liegt daran, dass wir nun vornehmlich nachtaktiv arbeiten: Gefischt wird nachts, und da die Fänge unmittelbar nach Einholen des Netzes bearbeitet werden, ist unser bislang gewohnter Tagesrhythmus nicht mehr passend. Das gilt auch für die Matrosen, die für das Aussetzen des Netzes und der CTD-Sonde zuständig sind. Mal sehen, wie wir damit zurechtkommen.

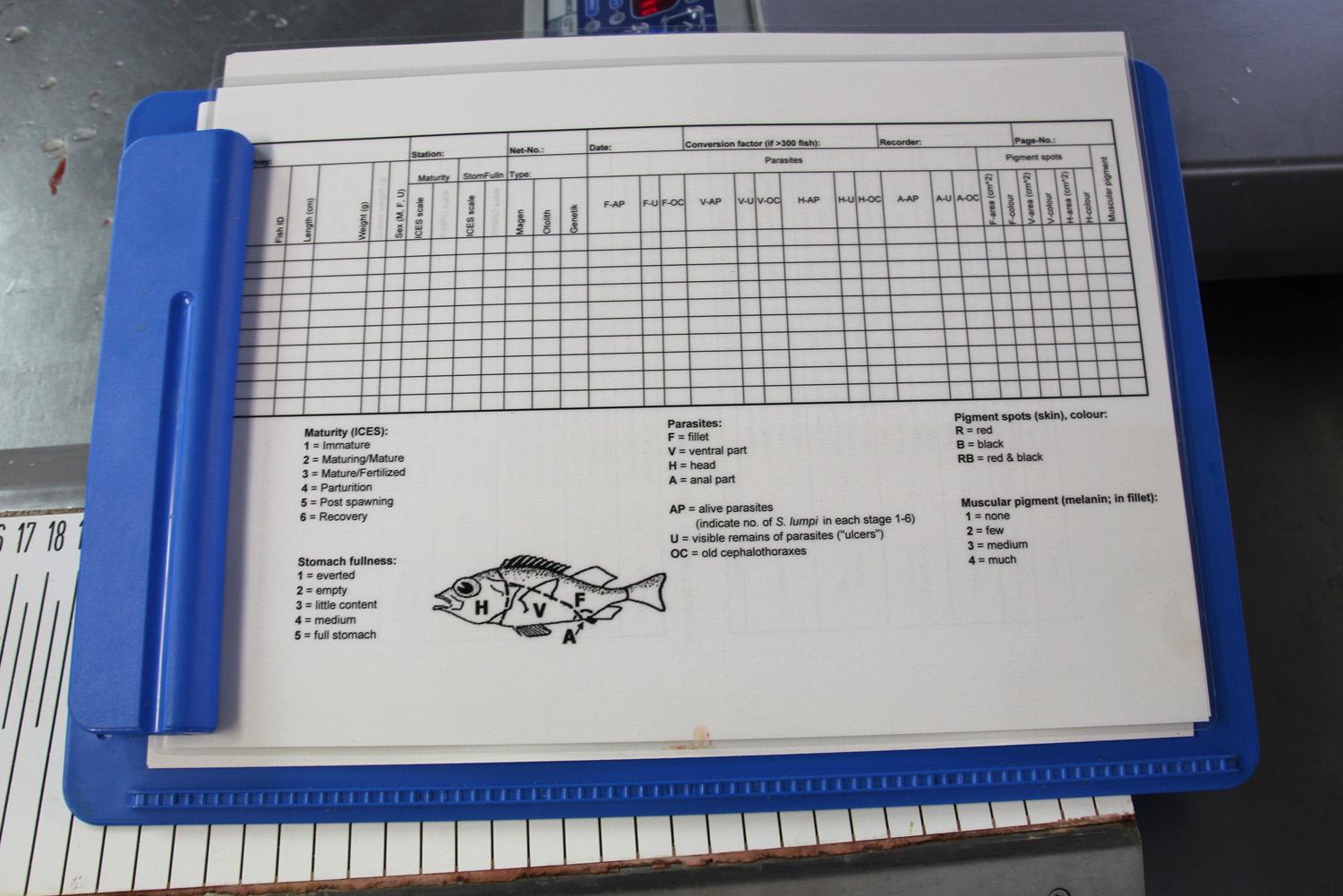

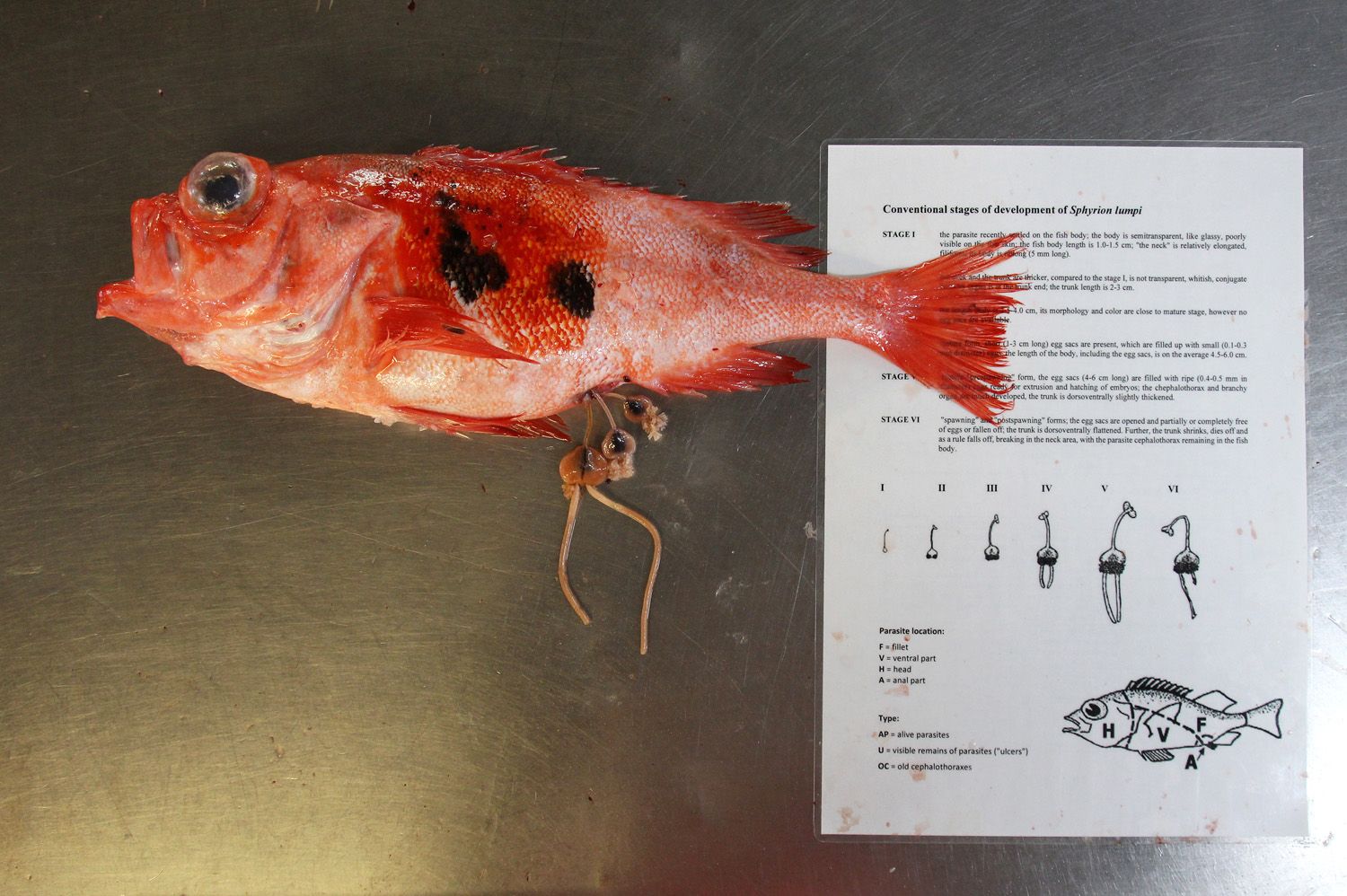

Im Fischlabor unter Deck nutzen wir die Zeit vor dem ersten Fang für eine Trainingseinheit in Sachen Rotbarsch, unserer Hauptzielart. An eingefrorenen und jetzt wieder aufgetauten Tieren der letzten Reise üben wir uns am „Rotbarsch-Protokoll“. Erfasst werden Körpermaße wie Länge und Gewicht, das Geschlecht, der Befall mit Sphyrion lumpi, einem parasitischen Krebs mit sehr eigenartigem Aussehen, sowie die Größe von Pigmentierungsflecken der Haut, die einige Tiere aufweisen. Zusätzlich entnehmen wir die Otolithen (Gehörsteine), mit denen wir später im Institut das Alter der Fische bestimmen können, und schauen uns Größe und Füllstand des Magens an.

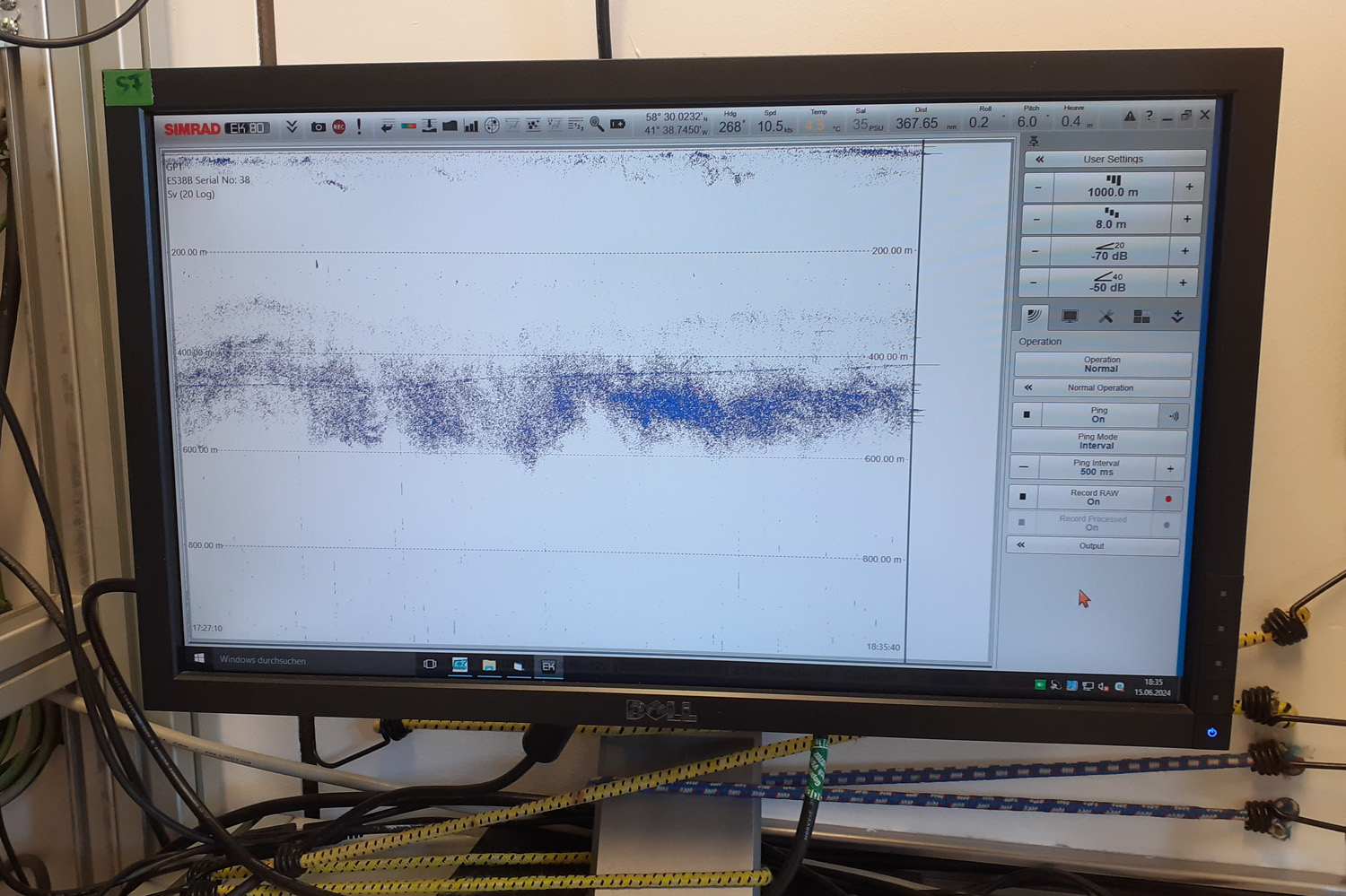

Gesten haben wir das Gebiet für den Rotbarsch-Survey erreicht, zurzeit befinden wir uns südlich von Grönland. Die See ist gerade relativ ruhig, Windstärke 4-5, und wir haben mit der Hydroakustik begonnen. Mit einem Echolot senden wir in enger Folge Signale senkrecht nach unten. Treffen diese Signale auf Organismen, werden sie reflektiert und vom Schiff wieder aufgefangen. Die Zeit zwischen Aussenden und Empfangen des reflektierten Signals gibt die Entfernung wieder, in diesem Fall also die Tiefe, in der sich die Objekte befinden. Nach einem ähnlichen Prinzip orientieren sich auch Fledermäuse in der Nacht oder finden Delfine ihre Beute.

In einem Bereich zwischen 300 und 600 Metern Tiefe leben in diesem Meeresgebiet sehr viele kleine Organismen. Diese Schicht, Tiefenstreuschicht oder Deep-Scattering-Layer (DSL) genannt, ist so dicht besiedelt, dass dort viele Hydroakustiksignale reflektiert werden. Auf dem Monitor ist das als mehr oder minder breites Band zu erkennen. Unterhalb der DSL ist die Hydroakustik zu ungenau, als dass wir sie noch für unsere Untersuchungen nutzen könnten.

Die beiden Rotbarschbestände, die hier vorkommen, leben in unterschiedlichen Tiefenzonen; der „flachere“ Bestand oberhalb von 500 Metern, der „tiefere“ darunter. Unser Ziel ist, aktuelle Informationen über die Größe und Altersstruktur dieser Bestände zu gewinnen (und im Zeitverlauf mehrerer Jahre auch über die Dynamik der Bestandsentwicklung). Für den flachen Bestand nutzen wir die Hydroakustiksignale und versuchen sie mit stichprobenhaften Schleppnetzfängen zu verifizieren. Den Bestand in größerer Tiefe können wir nur mit dem Netz untersuchen.

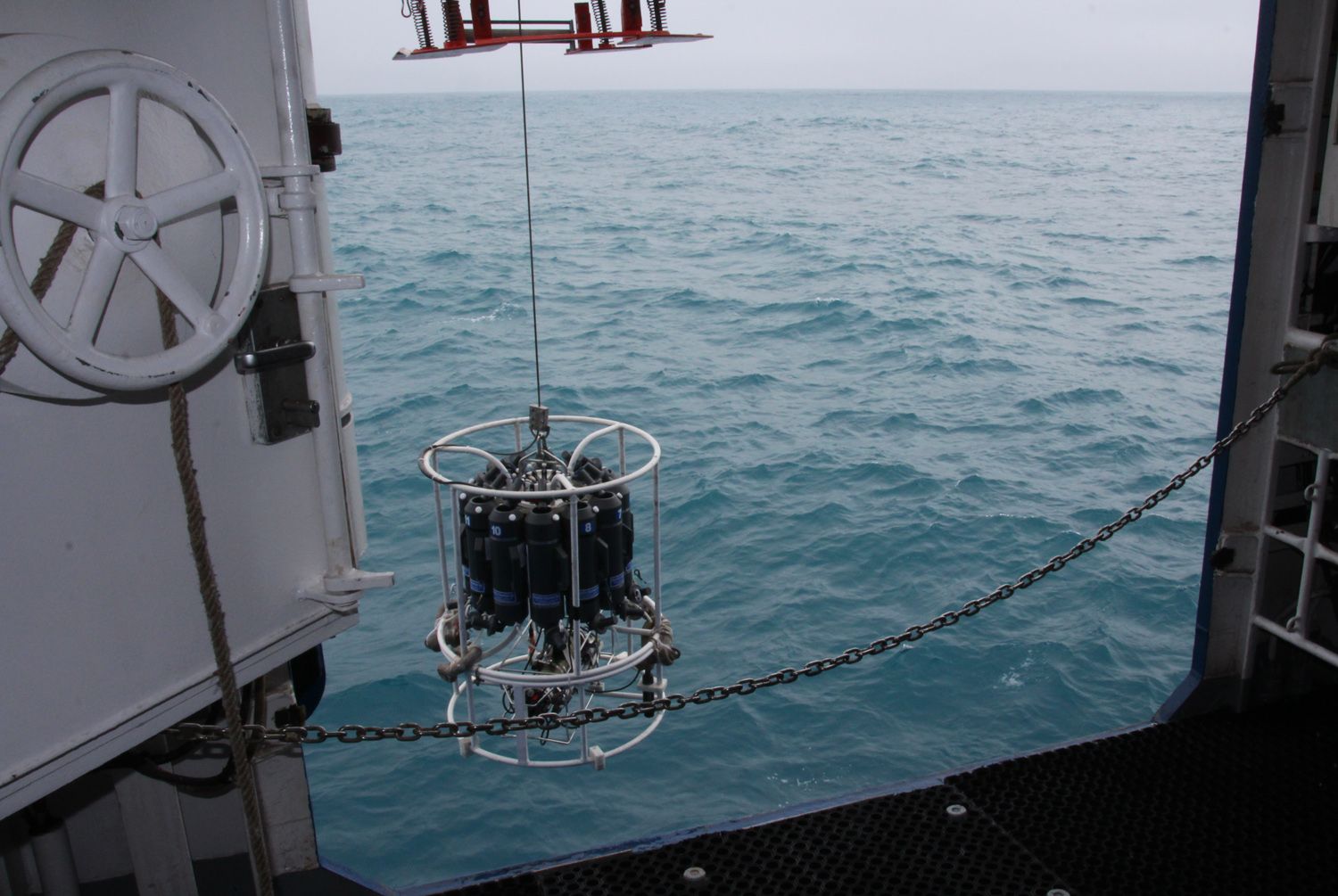

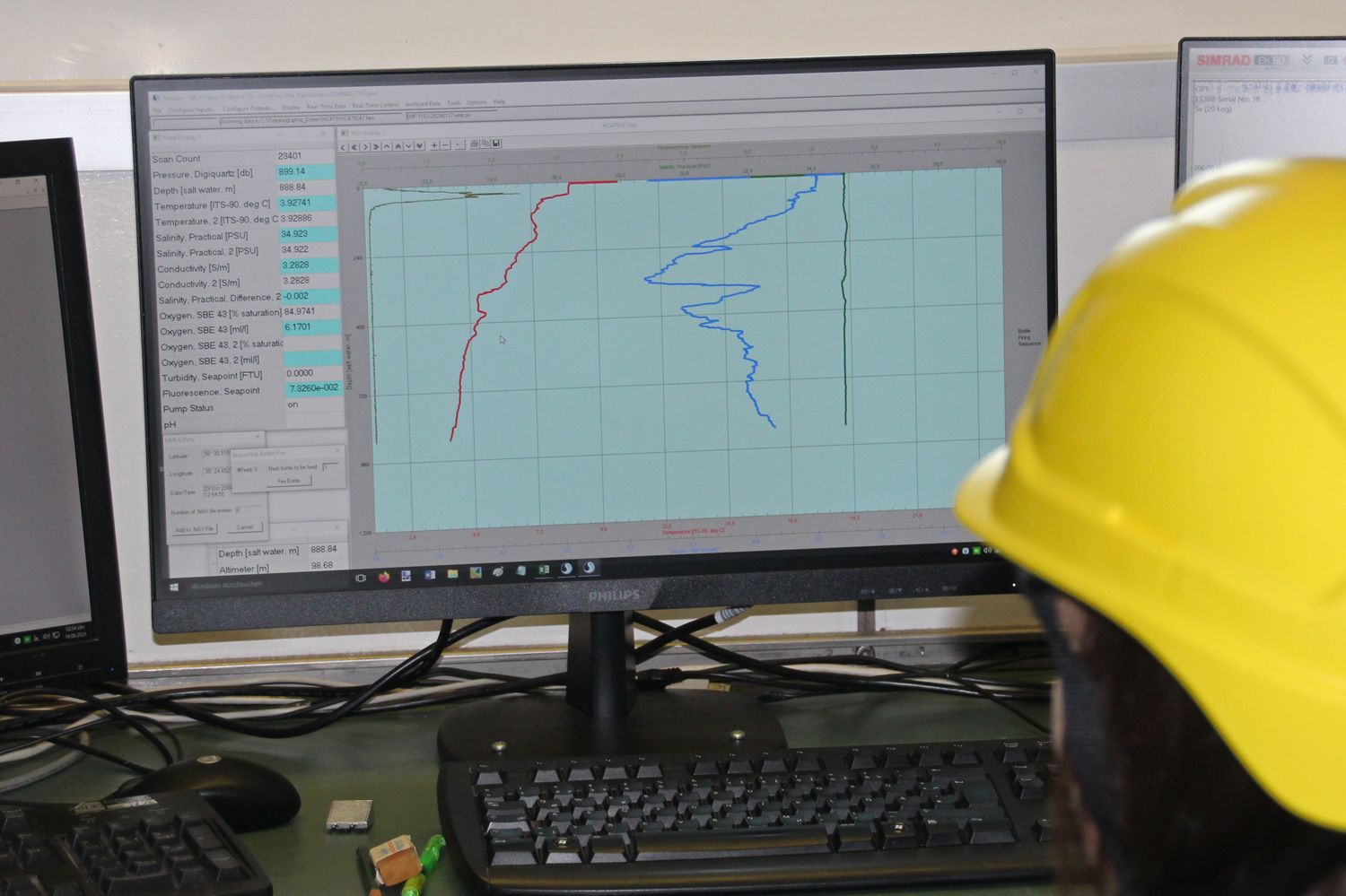

Darüber hinaus lassen wir in regelmäßigen Abständen, alle 60 Seemeilen, durch ein seitliches Tor in der Schiffswand die CTD-Rosette zu Wasser. Dieses mit Sensoren bestückte Gerät misst u.a. die Wassertemperatur, den Salzgehalt und die Sauerstoffsättigung entlang eines Tiefengradienten. In unserem Fall lassen wir die Rosette 1000 Meter tief absinken. An dem Gerät sind auch zwölf separat zu schließende Kunststoff-Zylinder, sog. Niskin-Bottles, ringförmig angebracht. Sie können von Bord aus einzeln geschlossen werden, wodurch man Wasserproben aus verschiedenen Meerestiefen erhält.

Neben der hehren Wissenschaft haben wir natürlich auch andere wichtige Dinge im Sinn. Die Fußball-EM zum Beispiel. Also versuchten wir gestern, die Übertragung des Eröffnungsspiels Deutschland : Schottland am Fernseher zu verfolgen. Das ist in the middle of nowhere gar nicht so einfach. Auf dem gesamten Schiff wurde die Internetnutzung so weit es ging heruntergefahren, in der Messe – normalerweise unser Essensraum – wurde ein Monitor aufgebaut, und wir versuchten die schwachen digitalen Signale irgendwie in grünen Rasen und sich darauf bewegende Menschen umzuwandeln. Der Empfang war grottig und zudem auf halbe Geschwindigkeit gedrosselt, um Bandbreite zu sparen. Aber wir haben uns prächtig amüsiert und das Gefühl genossen, hier in den Weiten des Meeres den Anschluss an die Welt doch nicht ganz verloren zu haben. Der Ausgang des Spiels tat ein Übriges, die Stimmung zu heben.

Bei unserem Rotbarsch-Survey hat sich jetzt eine gewisse Routine eingespielt. Die hydroakustischen Aufnahmen laufen durchgehend 24 Stunden am Tag und werden von uns in vier Schichten zu je sechs Stunden am Monitor überwacht. Dazu kommen nun auch Netzfänge, mit denen wir wegen Problemen an der Kurrleinenwinde erst später als erhofft beginnen konnten. Über die Arbeit mit den Netzen berichten wir im Folgenden noch ausführlicher.

Heute ist der längste Tag und die kürzeste Nacht – Sommersonnenwende. Hier oben im Norden sind die Tage der zweiten Junihälfte besonders lang, tiefschwarze Nacht gibt es praktisch nicht. Allerdings ist es die letzten Tage überwiegend bewölkt, sodass wir weder eine tiefstehende noch die Mittagssonne zu Gesicht bekommen. Und so grüßen wir unsere Follower bei 6 bis 7 °C Tagestemperatur, erfrischenden 4 bis 6 °C im Meer und wünschen allen einen schönen Hochsommer (ich frage mich, warum ich eigentlich Sonnencreme mit eingepackt habe…).

Wir haben mit unseren Beprobungsfängen begonnen. Nachdem der erste Hol, also der erste Netzfang, viele Quallen und kleinere Fische, aber nur einen einzigen Rotbarsch erbracht hatte, ist die Ausbeute nun deutlich besser. Im Fischlabor sortieren wir die Fänge aus den verschiedenen Tiefen und werten vor allem die Rotbarsche intensiv aus. Wir erheben gemäß des Rotbarsch-Protokolls Anzahl, Länge und Gewicht, das Geschlecht und den Reifegrad, den Parasitierungsgrad mit dem Krebs Sphyrion lumpi, Pigmentierungsflecken auf der Haut und im Gewebe. Zusätzlich entnehmen wir die Otolithen für die spätere Altersbestimmung sowie die Mägen für Nahrungsuntersuchungen.

Vom Rotbarsch gibt es im Atlantik verschiedene Arten. Kommerziell am bedeutsamsten sind der Goldbarsch (Sebastes norvegicus) und der Tiefenrotbarsch (Sebastes mentella). In unserem Surveygebiet, der Irmingersee und Labradorsee, kommt praktisch nur S. mentella in zwei Beständen vor. Bei einer Lebensspanne von mehreren Jahrzehnten kann er über einen halben Meter lang werden, bleibt aber meist darunter. Er bevorzugt niedrige Wassertemperaturen von 3-5 °C und ernährt sich von kleinen Fischen, Pfeilwürmern, Kopffüßern, Krill und Flohkrebsen.

Die beiden Bestände haben, u.a. durch Überfischung in der Vergangenheit, stark abgenommen; der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt seit 2010 (für den flachen Bestand) und 2017 (für den tiefen Bestand), sie nicht kommerziell zu befischen. Der letzte Rotbarsch-Survey in der Irmingersee 2021 zeigte leicht positive Tendenzen beim flachen Bestand, wenn auch auf niedrigem Niveau. Umso wichtiger und spannender sind die Ergebnisse unserer aktuellen Untersuchung, die ebenfalls in die Bestandsbewertungen des ICES einfließen. Die EU erlaubt aktuell keine Fischerei auf die beiden Rotbarsch-Bestände.

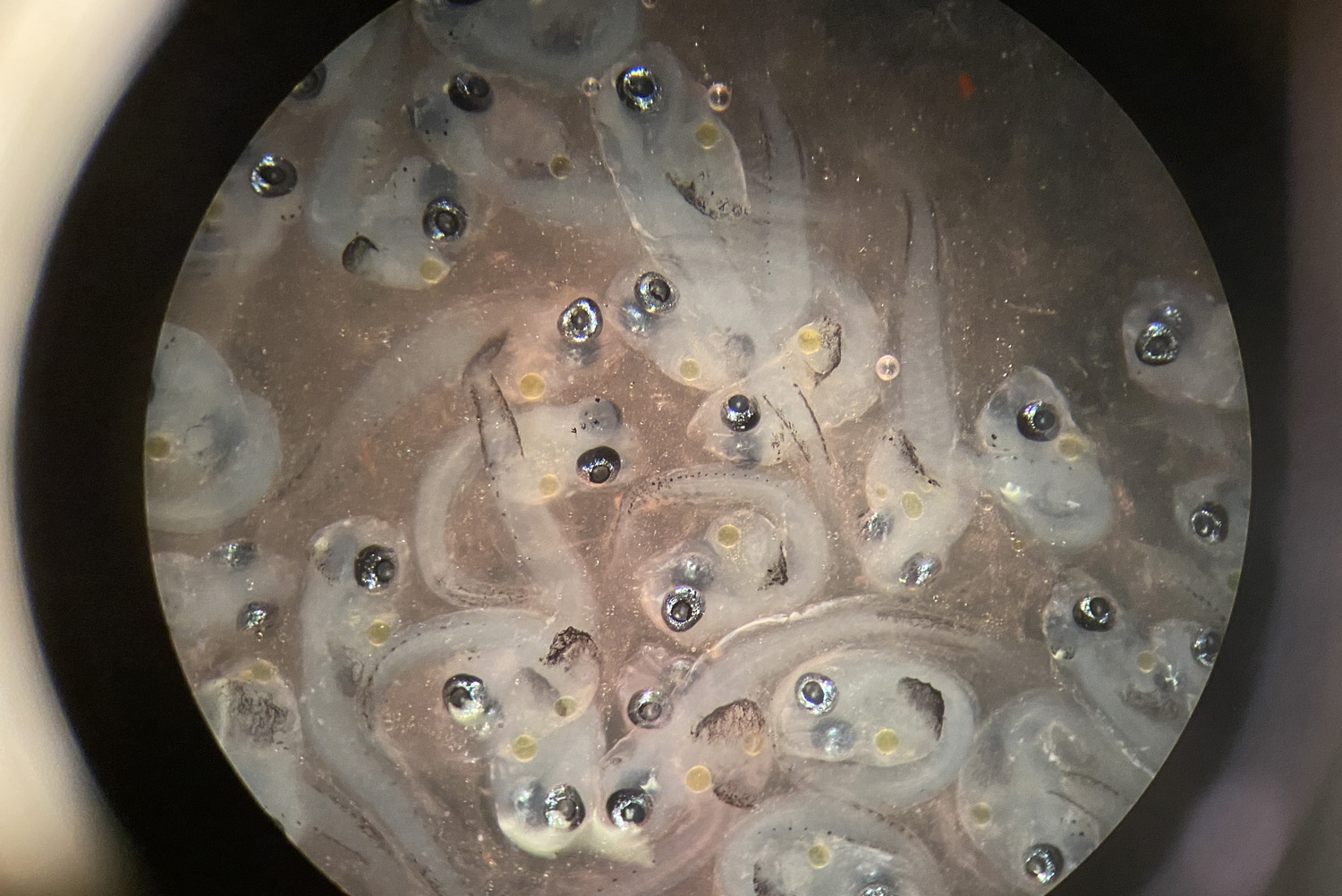

Rotbarsche haben eine interessante Fortpflanzung. Sie sind ovovivipar. Die Männchen übertragen ihre Spermien mithilfe einer kurzen Samenröhre in die Weibchen, die den Samen zunächst speichern. Danach findet eine innere Befruchtung statt, die Eier beginnen sich zu entwickeln und die Weibchen wandern zu den Geburtsplätzen, wo sie junge Larven gebären.

Für unsere Untersuchungen verwenden wir ein pelagisches Schleppnetz. Das ist ein langes und breites Netz, das in der freien Wassersäule in bestimmten Tiefen hinter uns hergezogen – geschleppt – wird (im Gegensatz zum Grundschleppnetz, das über den Meeresboden gezogen wird).

Für den Rotbarsch-Survey nutzen wir eine spezielle Vorrichtung, den „Multisampler“, auch Multischließnetz genannt. Diese Vorrichtung wird im hinteren Bereich unseres Schleppnetzes anstelle des normalen Netzbeutels oder Steerts, in dem sich die Fische sammeln, befestigt. Der Multisampler besitzt drei separate Steerte und kann vor dem Aussetzen so programmiert werden, dass sich die einzelnen Netzbeutel zu bestimmten Zeiten öffnen und damit fängig werden oder schließen und nichts fangen.

Diese Eigenschaft erlaubt es uns, zielgerichtet in verschiedenen Tiefen zu fischen. Dies ist wichtig, da unsere beiden Zielbestände, der „flache“ und der „tiefe“ Rotbarsch, in unterschiedlichen Ebenen der Wassersäule anzutreffen sind. Durch den Multisampler können wir sicher sein, dass wir mit den einzelnen Steerten auch wirklich nur einen bestimmten Teil der Wassersäule und damit nur einen bestimmten Bestand beproben. So sparen wir natürlich auch Zeit, da wir beide Bestände in einem einzigen, gemeinsamen Holvorgang befischen können – ein durchaus relevanter Faktor, da allein das Aussetzen und das Hieven des langen Netzes jeweils eine Dreiviertelstunde dauert.

Wir fischen größtenteils nachts, da sich bei Einsetzen der Dunkelheit ein Teil der Organismen, welche die Tiefenstreuschicht ausmachen, in flachere Regionen in Richtung Wasseroberfläche wandert. Dies beeinträchtigt die hydroakustischen Aufnahmen dermaßen stark, dass eine verlässliche Messung der Rotbarschbiomasse in der Dunkelheit nicht mehr möglich ist. Die drei Steerte des Multisamplers öffnen sich jeweils für etwa ein bis fast zwei Stunden in den Tiefen 400-500 Meter, 550-900 Meter und 200-300 Meter. Es ist nicht unser Ziel, möglichst viel zu fangen. Es sollen nur Stichproben sein; im flacheren Bereich, um die Anzeigen der Hydroakustik zu validieren, im unteren Bereich, um Aussagen über die Größe des tiefen Bestandes treffen zu können.

Das Netz wird meist gegen 22:30 Uhr Bordzeit ausgebracht – ein Vorgang, der von den Matrosen ein hohes Maß an Konzentration und Kraftanstrengung erfordert, denn das Netz muss sorgsam abgetrommelt und Meter für Meter kontrolliert über das Heck ins Wasser gelassen werden. Dann wird mit mäßiger Geschwindigkeit (ca. 3,5 Knoten, was etwa 6,5 km/h entspricht) geschleppt. Über den Multisampler werden die Netzbeutel nacheinander geöffnet und geschlossen, danach wird das Netz gehievt, also wieder an Bord gezogen. Gegen 05:30 Uhr ist das Netz meist an Deck und die Inhalte der einzelnen Netzbeutel werden nacheinander in die Hock geschüttet, also ins Schiffsinnere in das Fischlabor verfrachtet. Dort wartet unser Fisch-Team schon darauf, die Fänge zu bearbeiten.

Jeder Hol, jeder Netzfang ist wie eine Wundertüte. Jedes Mal sind wir gespannt darauf, was an Bord gelangt. Das Gesamtspektrum an Organismen, das oben von Deck durch die Hock ins Fischlabor fällt, ist für uns von großem Interesse – und schwer vorhersehbar. Unser allererster Fang auf dieser Reise bestand zum Beispiel überwiegend aus Quallen, versetzt mit einigen Krebstieren und relativ wenig Fisch.

Auch wenn unser Hauptaugenmerk dem Rotbarsch gilt, werten wir die Fänge in ihrer Gesamtheit aus. Wir sortieren nach Tiergruppen, bestimmen die Fische möglichst genau, im Idealfall auf Gattungs- oder Artniveau, vermessen und wiegen sie, um die Fanganteile zu ermitteln. Die Zusammensetzung der Organismen unterscheidet sich je nach Tiefe, in der die Netzbeutel geöffnet waren. Denn in den einzelnen Schichten der Wassersäule herrschen unterschiedliche Bedingungen vor, dementsprechend unterscheidet sich das Nahrungsgefüge, das spezifische Zusammenspiel von fressen und gefressen werden. In den Tiefenbereichen mit ewiger Dunkelheit zum Beispiel müssen die dort lebenden Fische ganz eigene Strategien entwickeln, um genügend Beute zu finden. Oft sind sie relativ klein und haben unverhältnismäßig große, mit dolchartigen Fangzähnen bewehrte Mäuler, oft können sie Lichtsignale erzeugen, um Beutetiere anzulocken oder aber Gegenspieler zu irritieren.

Die Fotostrecke gibt einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Organismen, die wir in den Netzen gefangen haben.

Liegt es daran, dass die Götter zürnen, weil wir ihnen zu wenig über die Reling geopfert haben? Poseidon, der Meeresgott, und Aiolos, der Gott der Winde, scheinen sich jedenfalls in schlechter Laune vereint zu haben, um uns die weitere Fahrt zu vermiesen. Im Westen baut sich ein starkes Sturmtief auf, das uns die restliche Arbeit unmöglich machen würde.

Also verzichten wir auf die letzten Probefänge und machen uns etwas früher als geplant wieder auf in Richtung Osten, der Heimat entgegen. Sieben bis acht Meter hohe Wellen braucht niemand von uns – und weder die Hydroakustik noch die Fischerei würden unter solchen Bedingungen Sinn ergeben. Vor den Britischen Inseln ist es zurzeit zwar auch noch ungemütlich, aber wir sind zuversichtlich, eine Lücke zu erwischen, die uns unbeschadet die schottische Nordküste und den Pentland Firth passieren lässt.

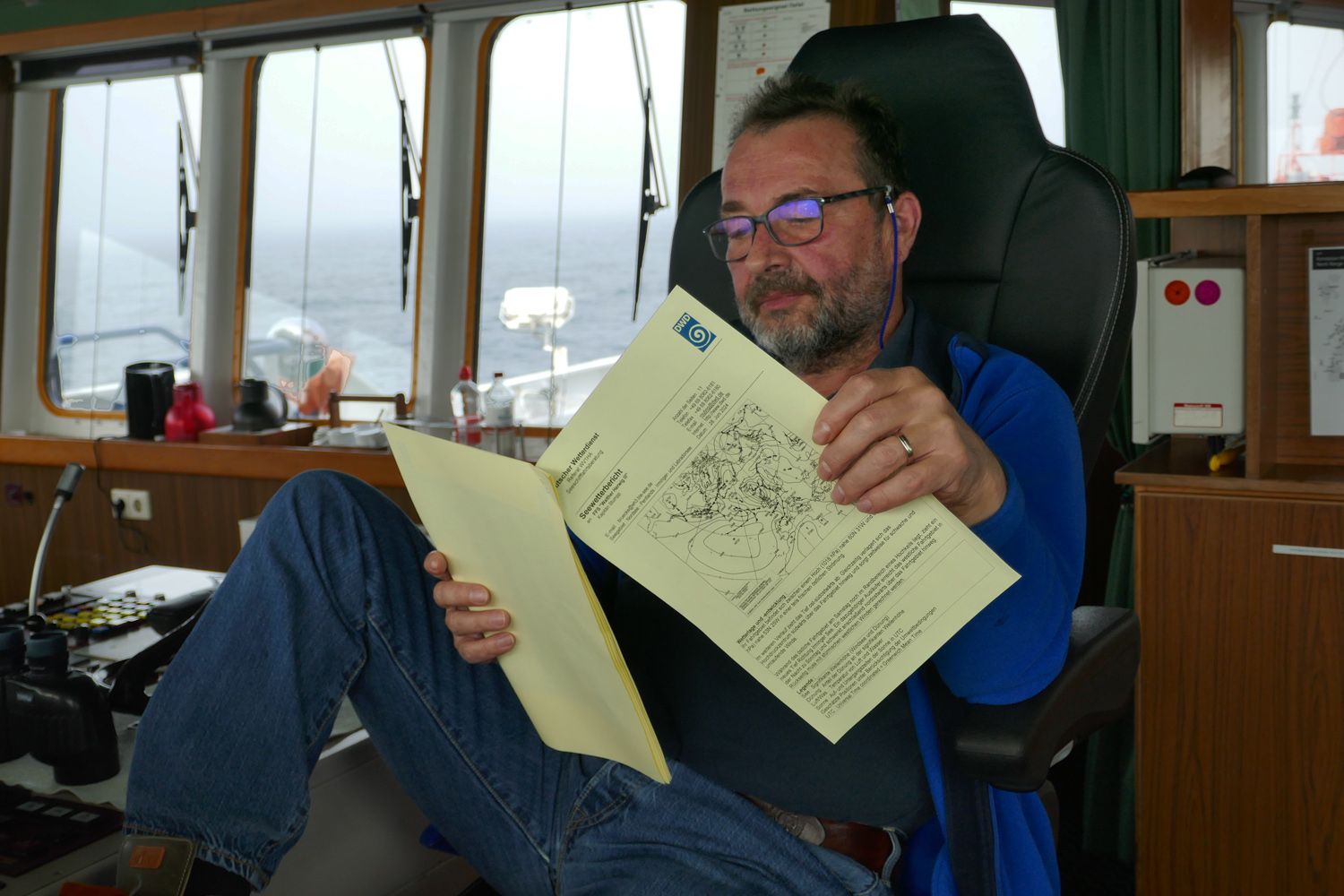

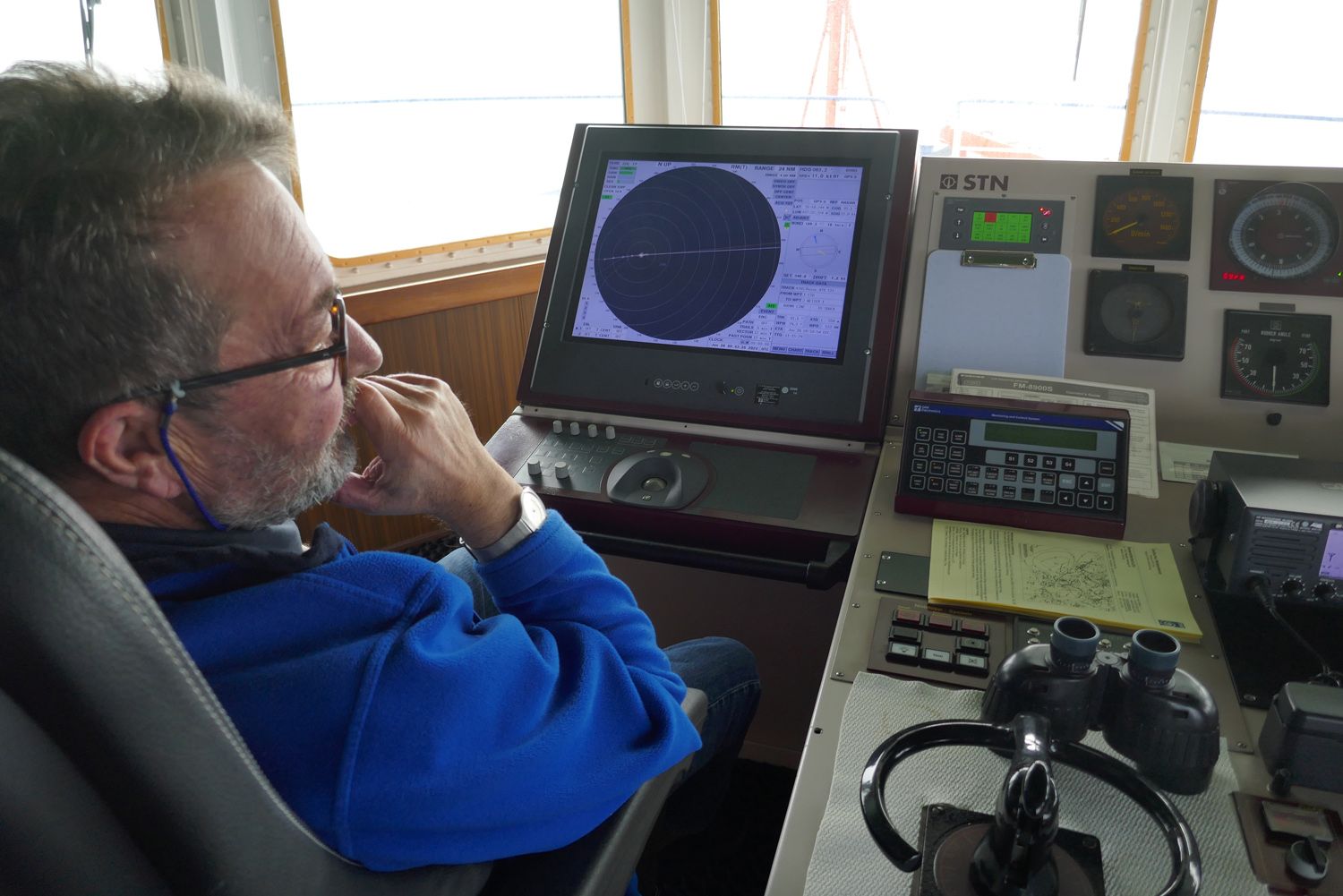

Kursentscheidungen dieser Art werden vom Kapitän und dem Team auf der Brücke in Absprache mit dem Fahrtleiter getroffen. Das gibt uns Gelegenheit, etwas hinter die Kulissen zu blicken. Denn um Fischereiforschung an Bord betreiben zu können, braucht es eine Crew, die den Schiffsbetrieb erst ermöglicht. Die Brücke ist 24 Stunden am Tag permanent mit mindestens zwei Personen (plus Ausguck bei schlechter Witterung) besetzt. Die Arbeit vollzieht sich dort meist in einem 4/8-Stunden-Schichtbetrieb: Zweimal am Tag vier Stunden Dienst, acht Stunden Pause.

Die Brücken-Crew bekommt detaillierte Seewetter-Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in tabellarischer Form. Zusammen mit Online-Karten auf dem Monitor über Wind und Wellenhöhen hat sie so stets einen guten Lageüberblick. Überhaupt ist das Pult auf der Brücke gespickt mit vielfältigen Monitoren, Radaranzeigen, Schaltern, Hebeln, Sensoren und jeder Menge Elektronik. Nur ein klassisches Steuerrad, wie man es von alten Segelschiffen kennt, sucht man vergeblich. Darüber ist die Zeit hinweggegangen.

Ist die Brücke der Kopf, so ist der Maschinenraum der Bauch des Schiffes. Auch dort muss immer alles funktionieren, ebenso wie die Systeme an Bord, von der Elektrik bis zur Wasserversorgung. Auch dafür gibt es hier spezialisierte Menschen. Wenn wir vom Bauch reden, müssen wir auch von der Kombüse sprechen. Zwei Köche sorgen für das leibliche Wohl der Crew und des wissenschaftlichen Teams. Das fängt schon frühmorgens, weit vor der Frühstückszeit, mit Brötchenbacken an. Das Essen ist immer lecker und sehr vielfältig – sowohl mit Fleisch- als auch mit vegetarischen Gerichten. In unserem wissenschaftlichen Team ist die Verteilung Vegetarier/Nicht-Vegetarier etwa 50:50. Neben den Köchen sind zwei Stewards um uns bemüht; sie decken ein, räumen Teller ab, spülen und sorgen mit einem Lächeln und einem netten Wort für gute Stimmung.

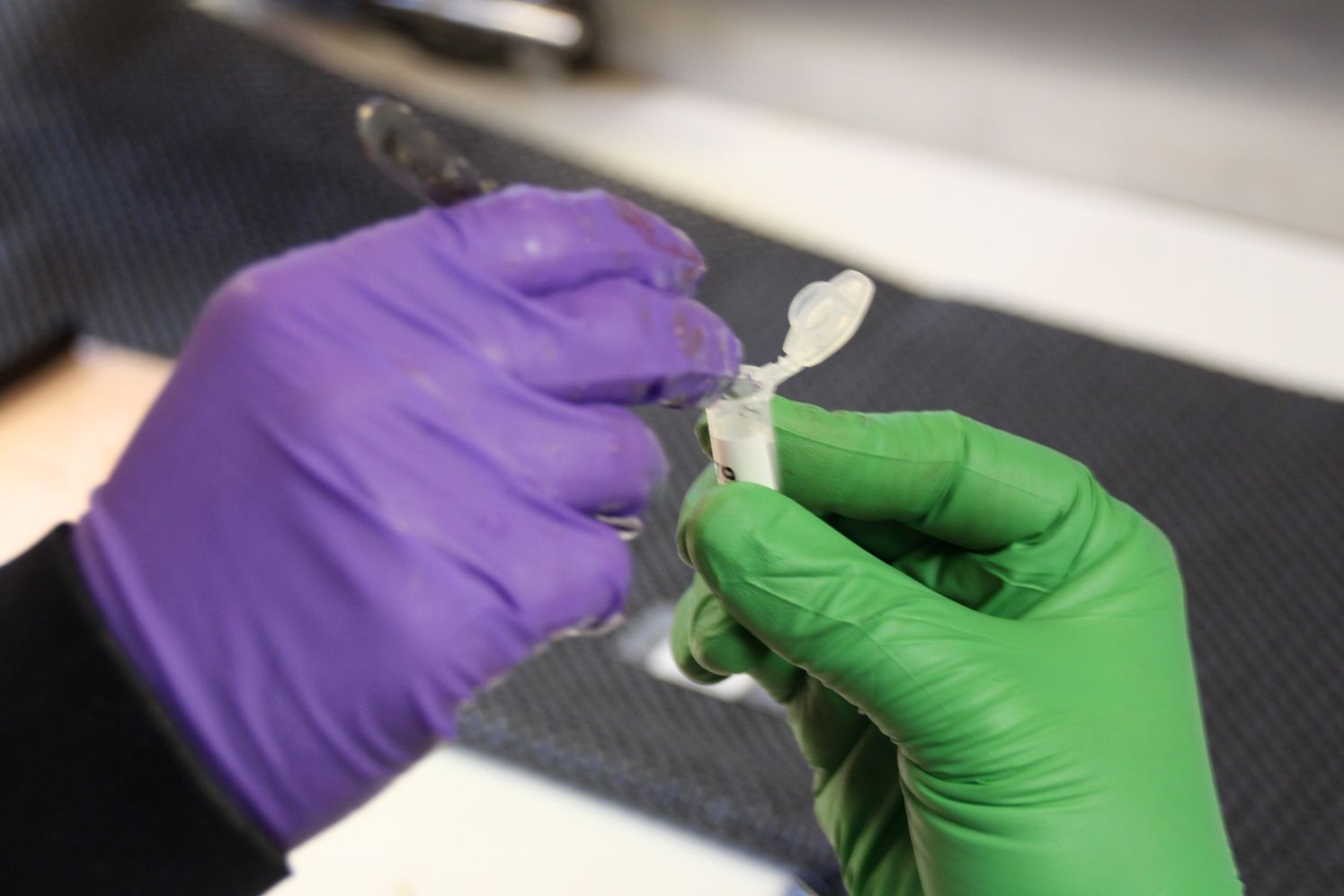

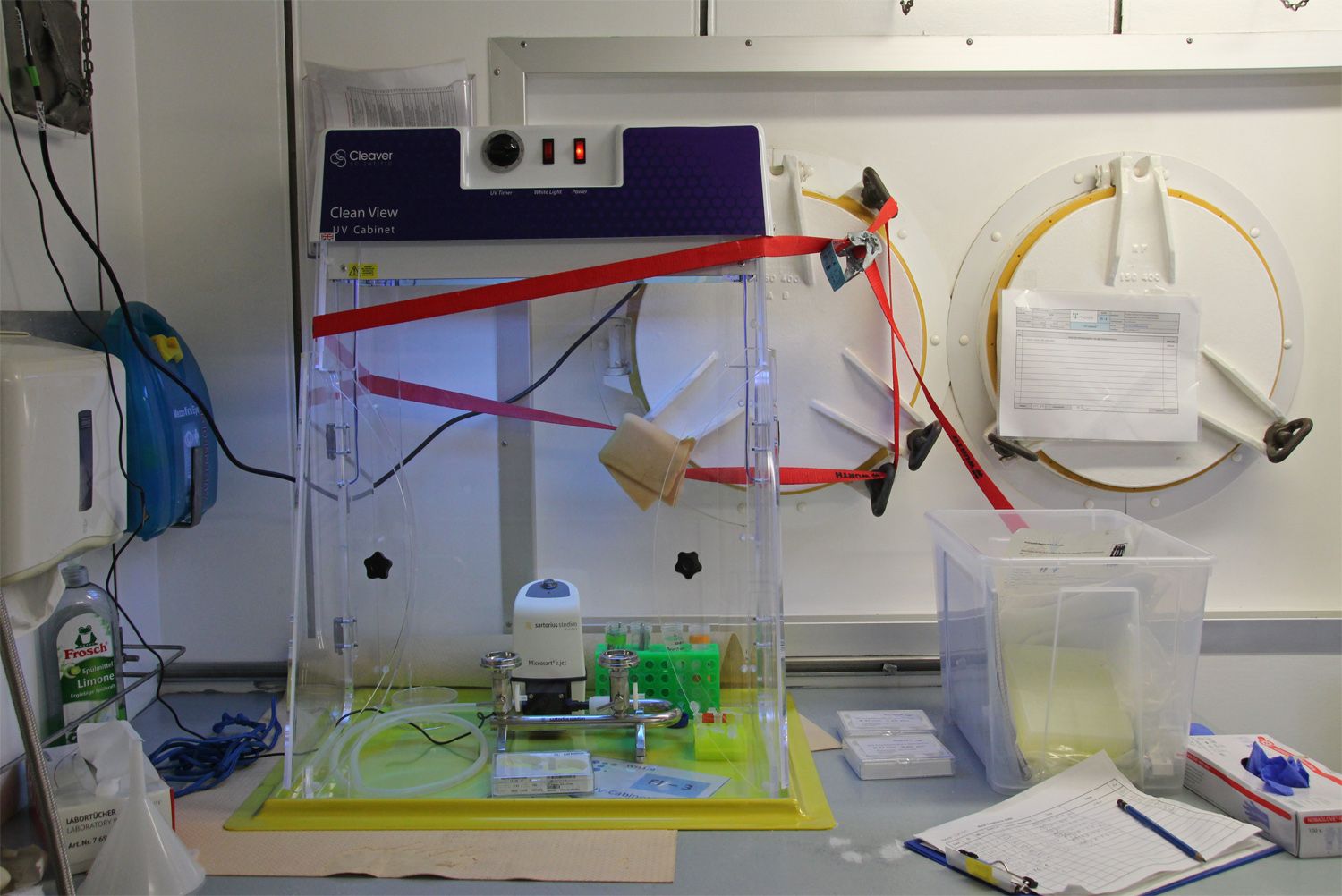

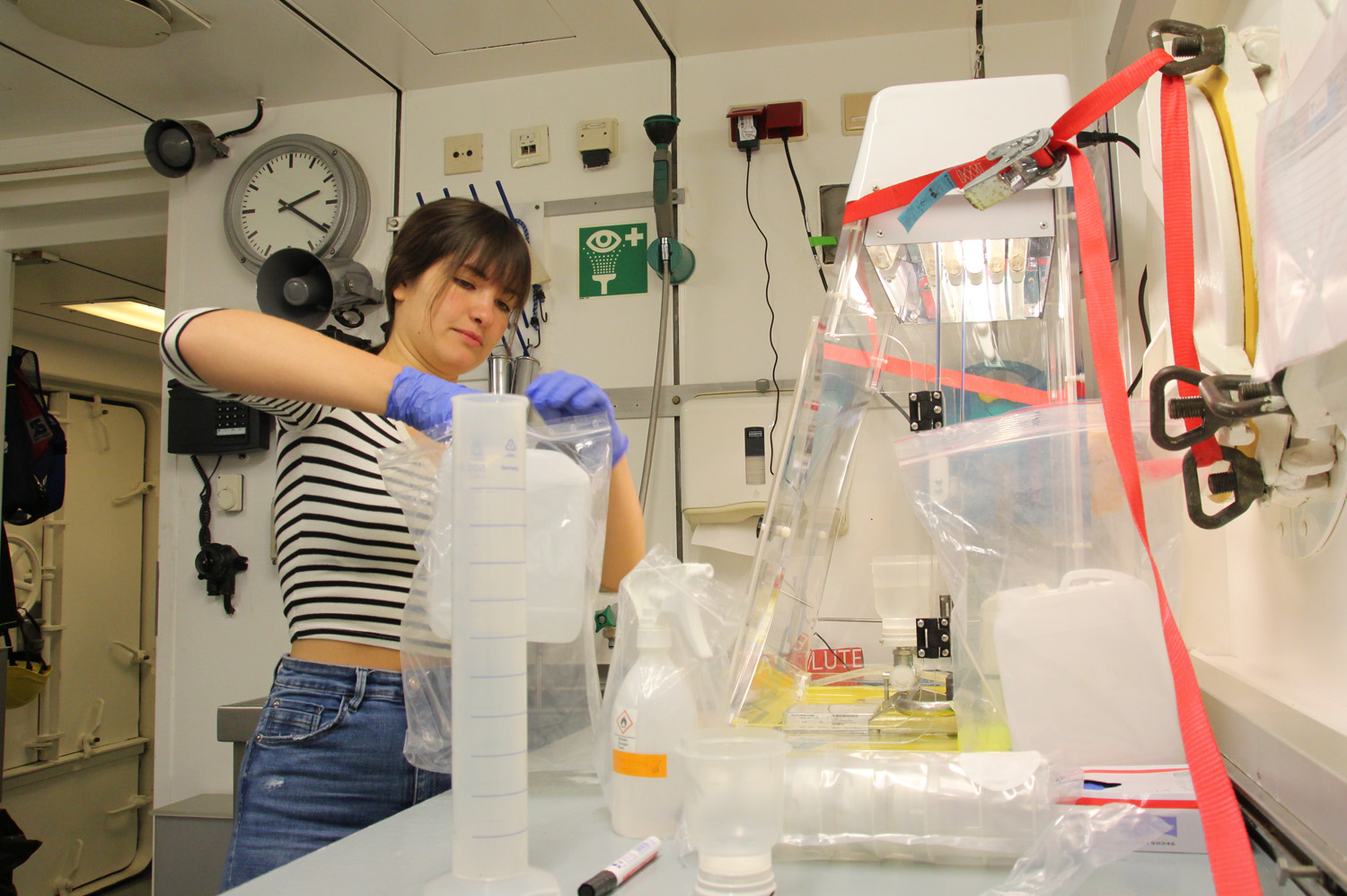

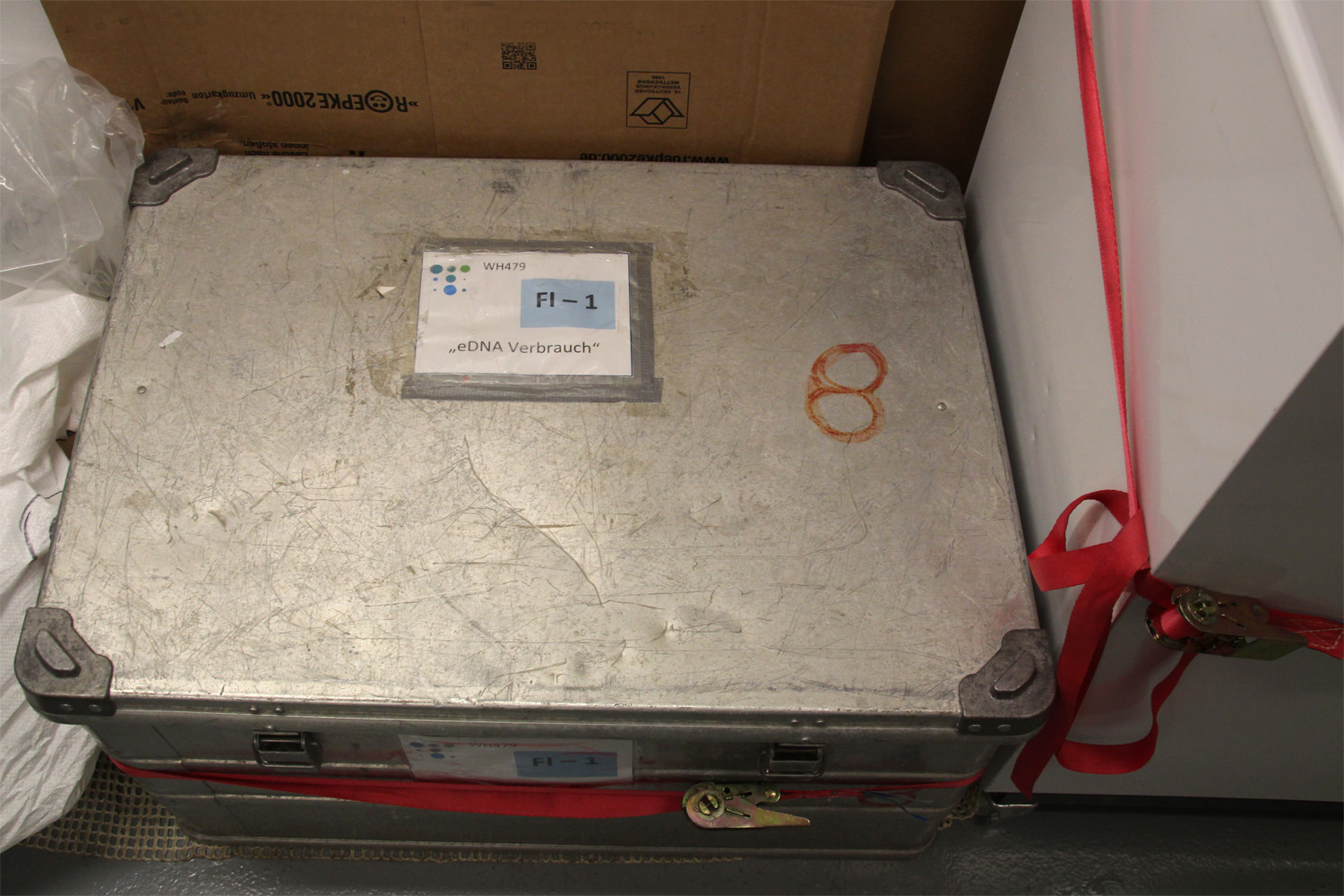

Während der Reise haben wir mit der CTD-Sonde regelmäßig Wasserproben aus verschiedenen Meerestiefen geholt. Diese Proben werden im Bremerhavener Labor nicht nur hydrologisch ausgewertet, ein Teil von ihnen dient auch für genetische Untersuchungen. Wir sind interessiert an Umwelt-DNA (environmental DNA oder kurz eDNA), speziell an genetischen Spuren des Rotbarschs Sebastes mentella in den beprobten Meeresgebieten.

Der Hintergrund: Wir wollen langfristig alternative Verfahren zur Untersuchung von Fischbeständen entwickeln und nutzen, die das Fangen und Töten von Fischen mittels Netzen ergänzen und im Idealfall ersetzen können. Es geht also um nicht-invasive, umwelt- und tierfreundliche Untersuchungsmethoden, wie es die Hydroakustik zum Beispiel ja schon ist. Bei der Arbeit mit eDNA geht man von der Überlegung aus, dass jeder Organismus im Meer genetische Spuren hinterlässt, sei es durch Schuppen oder durch Stoffwechselprodukte. Diese spezifische DNA verbleibt eine gewisse Zeitspanne in der Wasserumgebung, bis sie von Mikroorganismen abgebaut wird oder aber verdriftet oder absinkt. Molekularbiologische Labore, die über genetische Marker der Zielart – hier: Rotbarsch – verfügen, können anhand von DNA-Spuren im Wasser nachweisen, ob Rotbarsche in diesem Gebiet waren. Wissenschaftlich ist man hier erst am Anfang, und ob man irgendwann in der Lage sein wird, aus dem Ausschlag der DNA-Signale Rückschlüsse auf die Größe eines Bestandes ziehen zu können, steht noch in den Sternen. Aber wir fangen schon mal an, und die Entwicklung auf dem Gebiet der Molekulargenetik schreitet rapide voran. Im Seetagebuch der 474. Reise (ersatzweise durchgeführt mit dem Forschungsschiff Dana) machte Kollege Hermann Neumann vom Thünen-Institut für Seefischerei schon einmal nähere Angaben zum Umgang mit eDNA und dem möglichen künftigen Potenzial für die Fischerei- und Bestandsforschung.

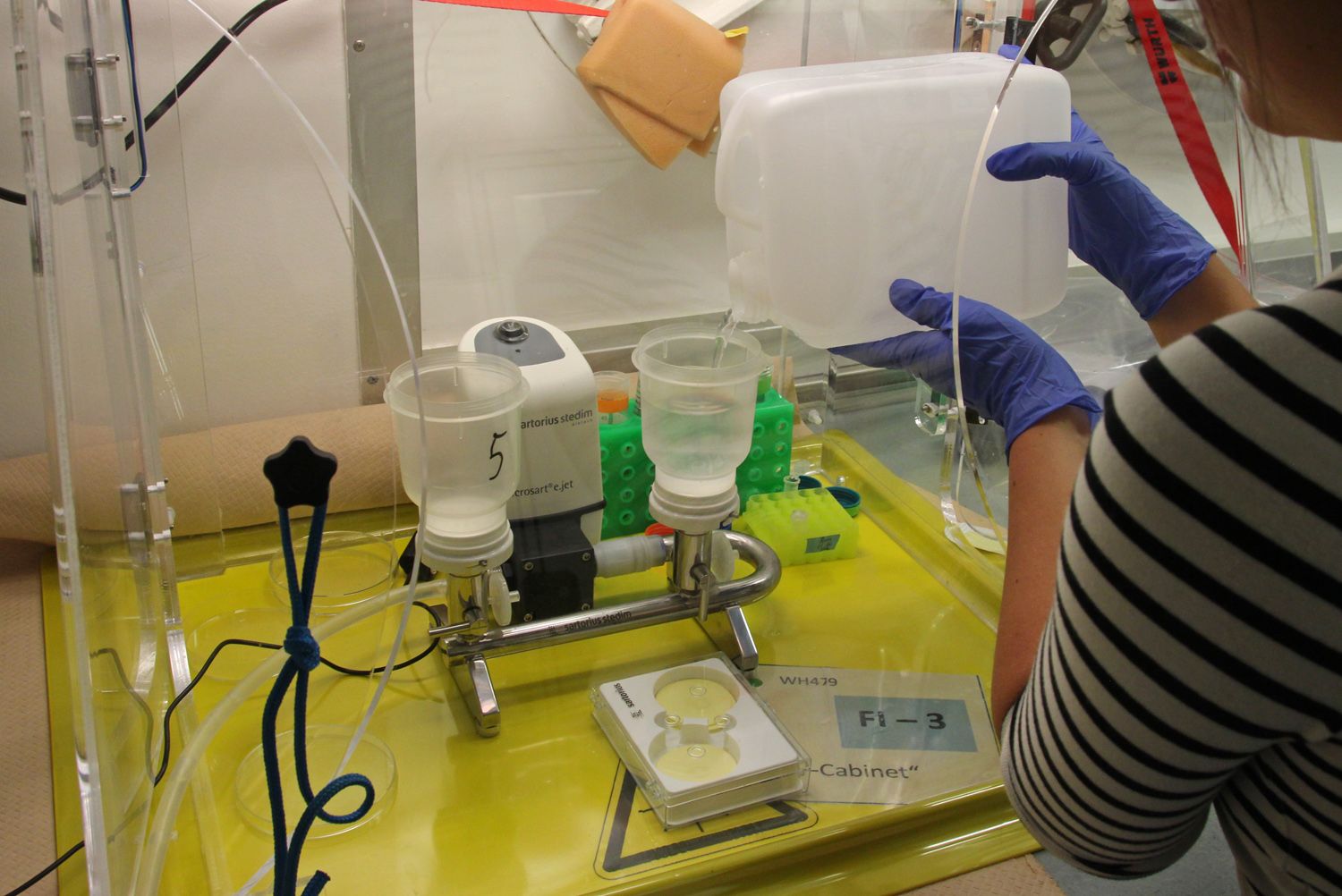

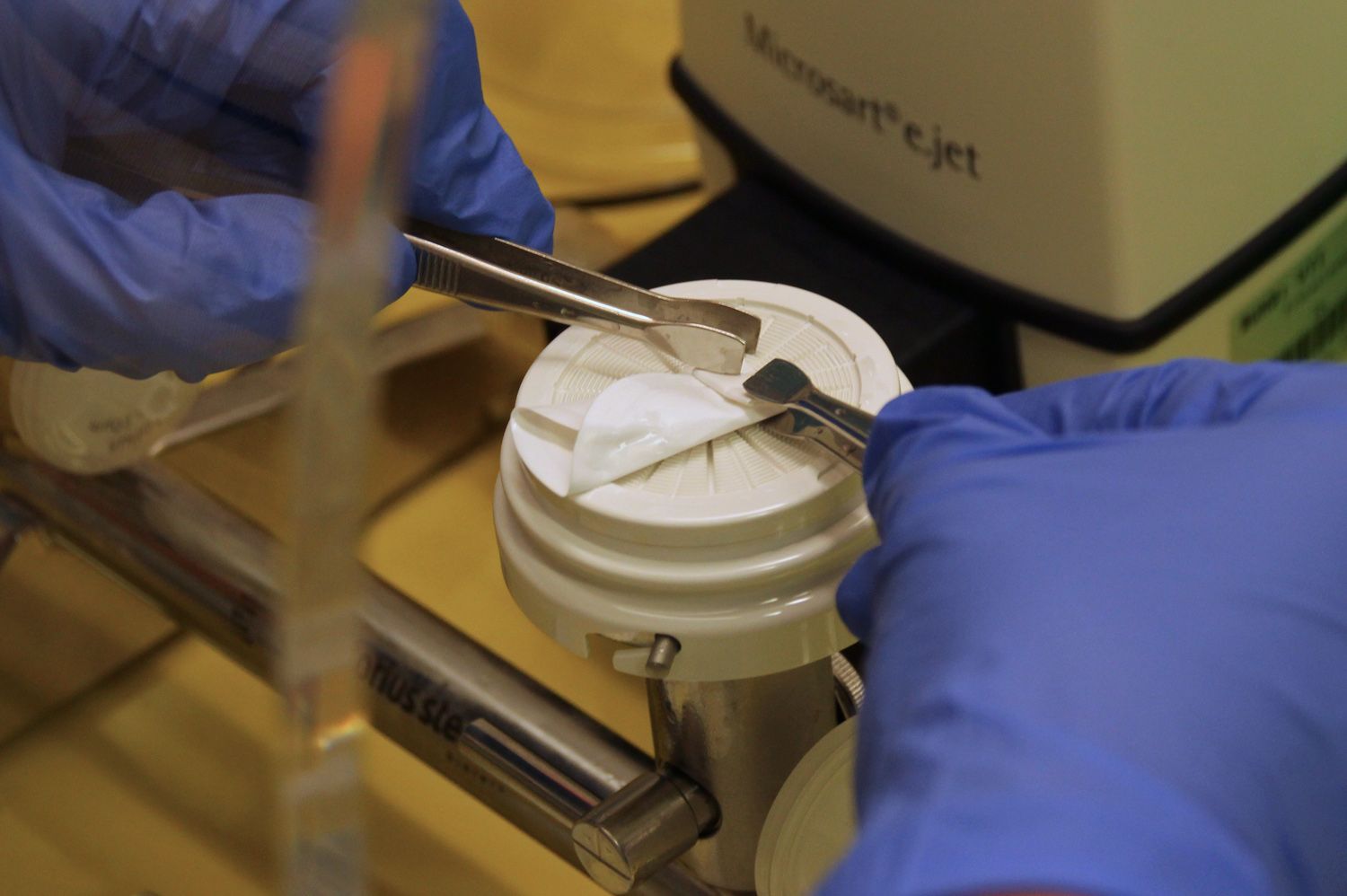

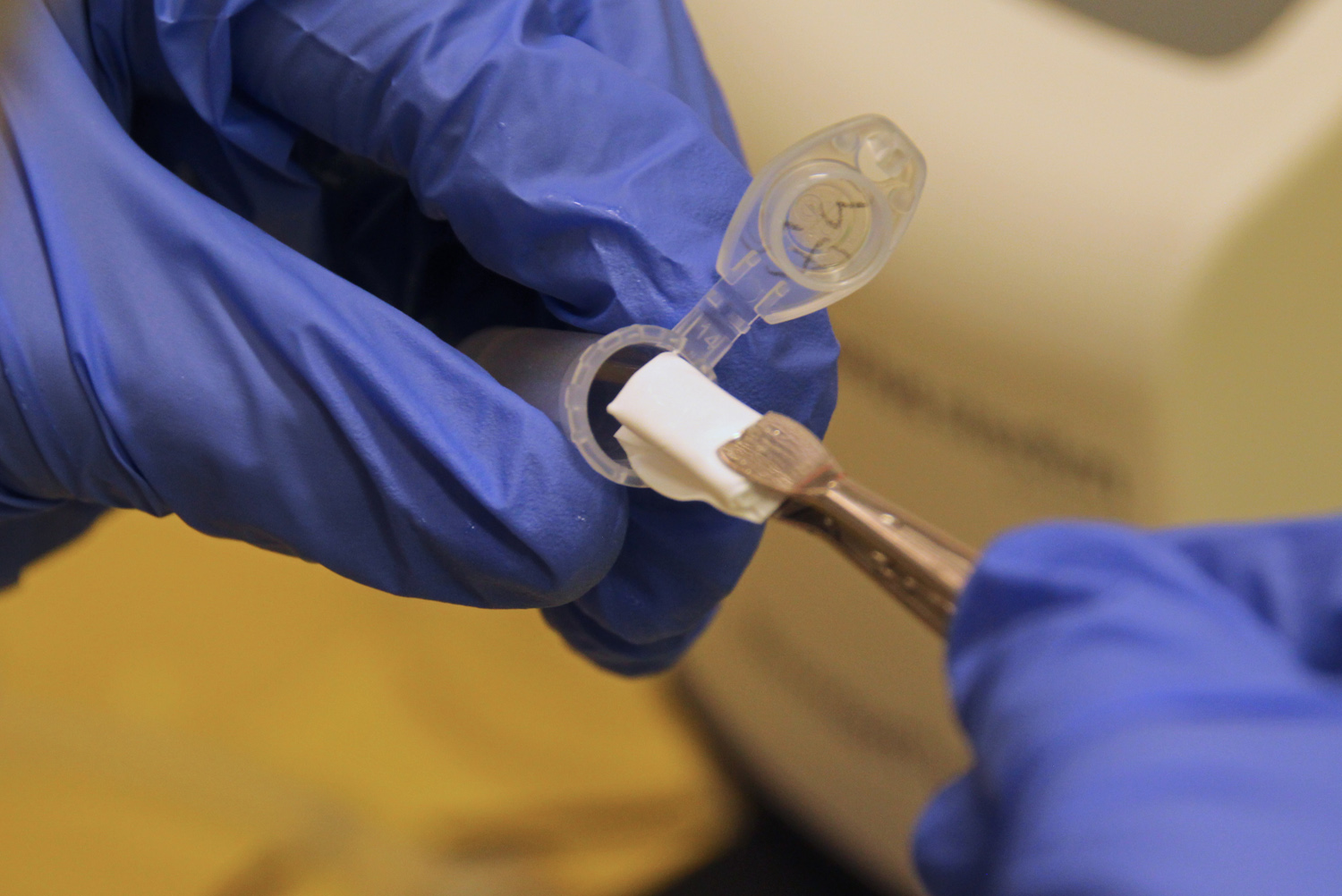

Hier auf der Walther Herwig verfügen wir über eine kleine Sterilkammer, eine sog. UV-Bench, mit der sich Wasserproben aufbereiten lassen: Pro Durchgang wurden fünf Liter Meerwasser filtriert, danach wurde das kleine runde Filterblättchen unter sterilen Bedingungen gefaltet, in ein Schnappdeckelgefäß gegeben und bei -80 °C gekühlt. In Bremerhaven erfolgt dann die weitere Analyse auf mögliche Rotbarsch-DNA.

Ein bisschen früher als geplant, aber mit vielen Daten im Computer, Fischpräparaten in den Seekisten und Eindrücken im Kopf nähern wir uns wieder dem Ausgangspunkt unserer Expedition, Bremerhaven. Wie voll die Nordsee doch ist! Das merkt man erst, wenn man mehrere Wochen Hochsee ohne Sichtkontakt zu Land oder Schiffen hinter sich hat. In der Nacht konnten wir den Leuchtturm von Helgoland sehen, am Horizont in verschiedenen Richtungen Schwärme von roten Punkten – Markierungsleuchten der Windräder in den Windparks – und viele, viele Schiffe.

Nach vier Wochen auf schwankendem Untergrund wird es ein eigenartiges Gefühl sein, plötzlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wie schläft es sich die erste Nacht in einem unbeweglichen Bett?

Die Besatzung der Walther Herwig, die nicht am Thünen-Institut angestellt ist, sondern zur Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gehört, ist uns in dieser Zeit ans Herz gewachsen. Sie hat den Grundstein für die wissenschaftliche Expedition gelegt und maßgeblich zu ihrem positiven Verlauf beigetragen. Kapitän Werner Stumpp und die Mannschaft von Brücke und Maschinenraum, die Matrosen, die auch bei Kälte, Dunkelheit und Schietwetter Höchstleistung an den Netzen erbracht haben, die beiden Superköche Ingo und Kai mit ihren vorzüglichen Mahlzeiten, die Stewards Micha und Khaled, die uns stets freundlich umsorgt haben, und nicht zuletzt unsere allzeit bereite Schiffsärztin Martina: Ein ganz großes DANKESCHÖN an euch alle!

Fotografisch endet die Reise dort, wo sie begonnen hat – im Fischereihafen. Das letzte Bild ist am Tag vor unserer Abreise entstanden und in der Kamera bis in die Irmingersee und zurück gereist: maritime Abendsonne hinter Fischernetz, wie passend!

Es grüßen ein letztes Mal: Matthias Bernreuther (Fahrtleiter), Michael Welling (Blog-Autor) und das ganze wissenschaftliche Team.