Institut für

AK Agrarklimaschutz

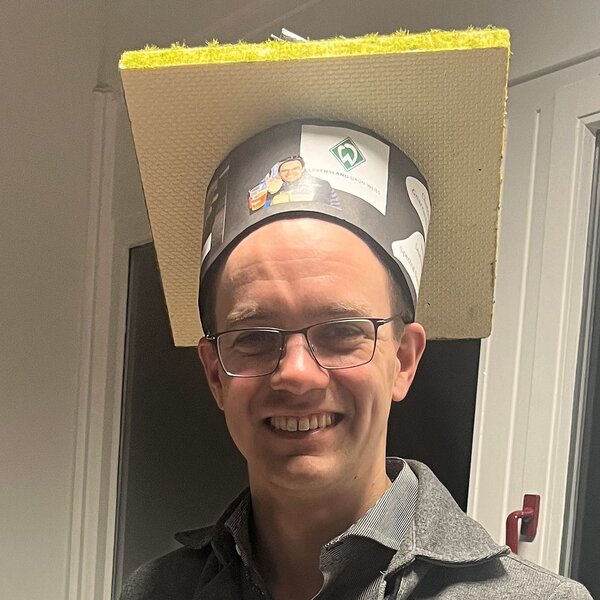

Pascal Wintjen

Promotion zum Dr. rer nat. am 03.02.2023

Pascal Wintjen hat am 03.02.2023 seine Doktorarbeit mit dem Titel „High-frequency flux measurements of reactive nitrogen as validation tool for dry deposition modeling: Technical improvements and application over different land-use types” erfolgreich an der Freien Universität Berlin verteidigt. Die Dissertation wurde im Rahmen der BMBF-geförderten Nachwuchsforschergruppe NITROSPHERE sowie des UBA-Projekts FORESTFLUX angefertigt. Am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz wurde Pascal von Dr. Christian Brümmer und seitens der FU Berlin von Prof. Dr. Martijn Schaap betreut.

Luftgetragene reaktive Stickstoffverbindungen (Nr) wie Ammoniak, Stickoxide und Salpetersäure sowie partikelförmiges Ammonium und Nitrat sind einerseits Nährstoffe für die Produktivität von Ökosystemen, anderseits spielen sie eine wichtige Rolle für chemische Prozesse in der Atmosphäre und haben somit unmittelbaren Einfluss auf die Luftqualität. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben Nr-Konzentrationen in der Atmosphäre durch industrielle und landwirtschaftliche Emissionen stark zugenommen, was eine erhöhte Deposition von Nr sowohl in natürliche als auch in bewirtschaftete Ökosysteme zur Folge hat. Eine hohe atmosphärische Stickstoffdeposition kann negative Auswirkungen auf naturnahe Ökosysteme haben. Je nach Art des Stickstoffüberschusses sind beispielsweise Versauerung oder Eutrophierung beobachtet worden, wodurch die CO2-Aufnahmefähigkeit des Pflanzenbestandes erheblich beeinflusst werden kann. Daher ist eine genaue Abschätzung des Stickstoffaustausches zwischen Biosphäre und Atmosphäre essenziell, um gefährdete Ökosysteme zu erkennen und die Effizienz von Umweltschutzmaßnahmen zu bewerten. Sogenannte Critical Loads (CL) geben die Belastungsgrenze von Ökosystemen gegenüber dem Eintrag von Luftschadstoffen an und haben sich als geeignetes Konzept erwiesen, um Regionen zu identifizieren, die durch langanhaltende und überhöhte Stickstoffdeposition gefährdet sind.

Während die Bestimmung des Austauschs nicht-reaktiver Treibhausgase wie CO2, Methan oder Lachgas aus messtechnischer Sicht weitestgehend etabliert ist, stellt die Messung reaktiver Substanzen aufgrund der chemischen Eigenschaften eine große Herausforderung dar. Pascal verwendete in seiner Promotionsarbeit ein mikrometeorologisches Verfahren (Eddy-Kovarianz), bei dem ein Konverter sämtliche reaktive Verbindungen zu Stickstoffmonoxid (NO) umwandelt und dieses in hoher zeitlicher Auflösung bestimmen kann. Das Konvertersystem wird als TRANC bezeichnet und bedeutet Total Reactive Atmospheric Nitrogen Converter. Pascal entwickelte die Methodik dahingehend weiter, dass eine Separierung in oxidierte und reduzierte N-Verbindungen erfolgen konnte. Dies ist für die Quellzuordnung der Substanzen von entscheidender Bedeutung, um den Ursprung der Emissionen einordnen zu können (Landwirtschaft vs. Industrie/Verkehr).

Aus Pascals Promotion resultieren insgesamt drei begutachtete Publikationen. Im ersten Paper stellt er verschiedene Korrekturverfahren für die Dämpfung hochfrequenter Anteile in Eddy-Kovarianz-basierten Austauschflüssen gegenüber und gibt konkrete Empfehlungen für die Anwendung bei reaktiven Substanzen. Während beispielsweise bei CO2-Messungen nur ein geringer Anteil des Flusses gedämpft wird, können bei Nr-Messungen Korrekturen von über 30% notwendig werden. Durch diese Arbeit wird eine verbesserte Abschätzung des Stickstoffbudgets gewährleistet und ein erheblicher Fehler in der N-Bilanzierung vermieden.

Die zweite und dritte Studie seiner Arbeit umfassten die Anwendung der TRANC-Methodik in einem Waldökosystem sowie die Nutzung der erhobenen Felddaten für die Überprüfung und den Vergleich verschiedener Modellsysteme zur Abschätzung des Stickstoffeintrags. Über zweieinhalb Jahre betreute Pascal die Messungen an einem Fichten-dominierten Standort innerhalb des Nationalparks Bayerischer Wald, einer Region, die aufgrund der Distanz zu landwirtschaftlichen oder industriellen Emissionsquellen eine relativ geringe N-Deposition von jährlich etwa 5 kg N pro Hektar erfährt. Die Kampagne trug maßgeblich zu einem besseres Ökosystemverständnis und zu einer robusten Einordnung verschiedener Methoden für die Bestimmung atmosphärischer N-Deposition bei. Insbesondere die Kopplung der Messdaten mit vorhandenen Depositionsmodellen (z.B. depac, LOTOS-EUROS) stellte einen bislang nicht dagewesenen Detailgrad der Datenanalyse dar. Es zeigte sich, dass klassische Modelle ohne Ammoniak-Kompensationspunkt, die N-Deposition überschätzen. Bei grobskaligen Modellen, die an Chemie-Transport-Modelle gekoppelt sind, ist die akkurate Verwendung der Eingangsemissionen von entscheidender Bedeutung. Ebenso konnten die Kampagnendaten und Modelle zur Überprüfung gängiger Gap-Filling Methoden innerhalb von Eddy-Kovarianz-Messungen verwendet werden. Pascals Doktorarbeit ist ein wichtiger Beitrag für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Landökosystemen und Atmosphäre und liefert neben methodischer Weiterentwicklung in der Messtechnik und Datenauswertung eine integrierende Analyse im Bereich reaktiver Stickstoffverbindungen, die in verschiedenen Wissenschafts- und Praxisbereichen Anwendung finden wird.