Institut für

FI Fischereiökologie

Projekt

Untersuchungen im Laichgebiet des Europäischen Aals

Untersuchungen zur Reproduktionsbiologie des Europäischen Aals in der zentralen Sargassosee

Der Europäische Aal gilt als gefährdet. Noch immer bestehen große Wissenslücken zu seiner Reproduktionsbiologie. Wollen wir eine Grundlage für seinen Schutz und seine nachhaltige Bewirtschaftung erarbeiten, müssen wir die Prozesse im Laichgebiet besser verstehen.

Hintergrund und Zielsetzung

Der Lebenszyklus des Aals ist komplex und wesentlich geprägt von langen Wanderungen - sowohl im Ozean als auch in Binnen- und Küstengewässern. Das Aufkommen von Glasaalen ist im gesamten Verbreitungsgebiet seit mehr als drei Jahrzehnten stark zurückgegangen und auch die Gelb- und Blankaalbestände sind gesunken. Der Internationale Rat für Meeresforschung stellte bereits vor 15 Jahren klar, dass sich der Aalbestand „außerhalb sicherer biologischer Grenzen“ befindet. Erst wenn wir die Ursachen für den Bestandsrückgang geklärt haben, können wir erfolgversprechende Schutzmaßnahmen einleiten. Dazu müssen wir den komplexen Lebenszyklus des Aals vollständig kennen und verstehen - zu den ozeanischen Lebensstadien und den Prozessen im Laichgebiet bestehen aber noch große Wissensdefizite. Daher erforschen wir in der zentralen Sargassosee die Verbreitung und Abundanz von frühen Entwicklungsstadien des Europäischen Aals und grenzen das Laichgebiet geographisch ein. Die Untersuchungen sollen im Rahmen einer Zeitserie Rückschlüsse auf die Langzeiteffekte sich ändernder hydrographischer Bedingungen aber auch eingeleiteter Management-Maßnahmen auf Verteilung, Häufigkeit und Überleben von Aallarven in der Sargassosee ermöglichen. Bislang ist das Aufkommen des Glasaals an den europäischen Küsten das einzige Maß für den Rekrutierungserfolg des Aals. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, ob a) vorwiegend kontinentale Faktoren - und damit der Rückgang potentieller Laichfische - für die abnehmende Aal-Population verantwortlich sind, oder ob b) klimatisch bedingte Sterblichkeitsfaktoren während der zwei- bis dreijährigen ozeanischen Phase vom Laichgebiet zu den Künsten sich möglicherweise verändert haben. Im Laichgebiet untersuchen wir auch die Abundanz und Verteilung der Leptocephalus-Larven anderer Arten, um Erkenntnisse über mögliche Veränderungen der Larvengemeinschaft in der Sargassosee zu erhalten. Die Untersuchungen im Laichgebiet des Aals tragen dazu bei, die Biologie der frühen Larvenstadien besser zu verstehen. So können Darminhaltsuntersuchungen an sehr jungen Weidenblattlarven wertvolle Erkenntnisse über die Nahrungszusammensetzung der frühen Entwicklungsstadien liefern - das ist auch für die künstliche Reproduktion des Aals bedeutsam. Weil das Füttern der Aallarven bislang ein Kernproblem der kontrollierten Aufzucht ist, muss die Aal-Aquakultur noch immer ausschließlich auf Wildfänge zurückgreifen.

Vorgehensweise

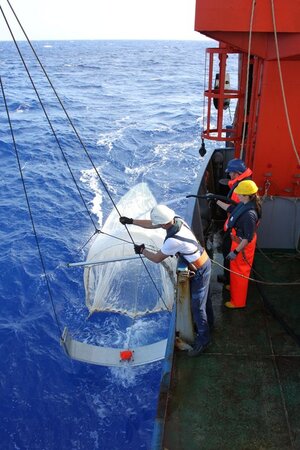

In der zentralen Sargassosee (etwa in einem Bereich von ca. 70°W bis 49°W und von 24°N bis 31°N) erforschen Wissenschaftler Verbreitung und Abundanz von frühen Entwicklungsstadien des Europäischen Aals (Anguilla anguilla). Die Untersuchungen erlauben uns im Rahmen einer Zeitserie Rückschlüsse auf die Langzeiteffekte - zum Beispiel wie sich ändernde hydrographische Bedingungen auf Verteilung, Häufigkeit und Überleben von Aallarven in der Sargassosee auswirken. Mittelfristig soll die Datenreihe notwendige Informationen für ein erfolgreiches Bestandsmanagement des Aals liefern. Darüber hinaus untersuchen wir auch die Abundanz und Verteilung der Leptocephalus-Larven anderer Arten, um Erkenntnisse über mögliche Veränderungen der Larvengemeinschaft in der Sargassosee zu erhalten. Die Untersuchungen des Ichthyoplanktons mit einem Isaac-Kidd Mid-Water Trawl (IKMT) nutzen wir zusammen mit den erhobenen ozeanographischen Daten auch dazu, das Laichgebiet des Aals besser einzugrenzen und die relevanten abiotischen Faktoren im Laichgebiet zu charakterisieren. Die Forschungen in der Sargassosee haben und werden wir auch in Zukunft in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern durchführen.

Vorläufige Ergebnisse

Wir haben 2011, 2014, 2015, 2017 und 2023 Forschungsfahrten in die zentrale Sargassosee unternommen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Anteil von Larven des Europäischen (A. anguilla) und des Amerikanischen Aals (A. rostrata) in der gesamten Leptocephalus-Gemeinschaft 2011 im Vergleich zu früheren Untersuchungen (1983, 1985) deutlich abgenommen hat. Auch wenn wir die Ursachen für die gesunkenen Larvendichten nicht im Detail bestimmen konnten, können unsere Ergebnisse als Indiz gewertet werden, dass entweder weniger Laichfische die Sargassosee erreichen oder das Überleben der jüngsten Larvenstadien gesunken ist. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Glasaalaufkommen an den europäischen Küsten stärker gesunken ist als die Larvendichten im Laichgebiet.

Im Rahmen der Forschungsreisen haben wir weiterhin das Verhalten von Blankaalen im Atlantik und in der Sargassosee mit Pop-up-Satellitentransmittern untersucht. Dabei konnten erstmals über einen längeren Zeitraum Daten zum Verhalten von Aalen im Laichgebiet gewonnen werden. Es wurde ein stabiles Muster dokumentiert: tägliche Vertikalwanderungen mit Amplituden von über 300 Metern und maximalen Tauchtiefen von rund 1200 Metern. Dabei nutzten die Aale in der Sargassosee größere Tiefen als in nordöstlicher gelegenen Gebieten des Atlantiks.

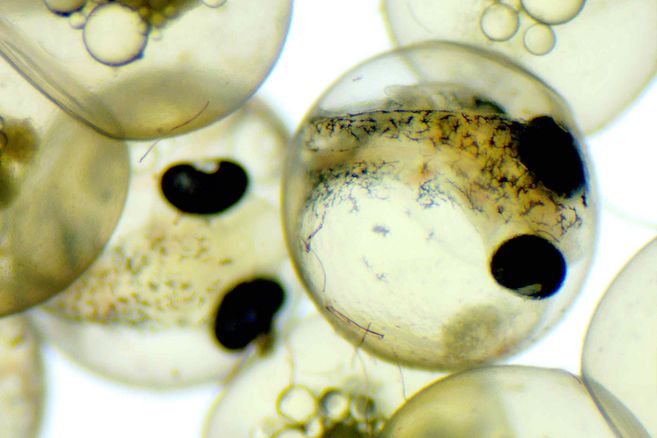

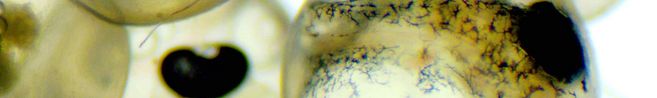

Wir konnten zeigen, dass trotz der stark gesunkenen Zahl von Laichfischen die Ausdehnung des Laichgebietes unverändert über 2000 km beträgt. Eine auf der Verteilung der Aallarven in der Sargassosee basierende Modellierung ihrer Drift brachte ein überraschendes Ergebnis. Den Modellierungsergebnissen zufolge verbleiben die meisten Larven südlich der Subtropischen Konvergenzzone und nur ein geringer Teil gelangt in das Golfstromsystem. Dieser Anteil variierte jedoch stark zwischen den einzelnen Jahren. Das deutet darauf hin, dass der Laicherfolg stark abhängig von ozeanischen und klimatischen Faktoren ist, welche den Transport der Larven aus dem Laichgebiet beeinflussen. Unsere Untersuchungen zeigen zudem, dass die Laichzeit des Europäischen Aals überwiegend zwischen Januar und März liegt und dass das Wachstum der Aallarven in der Sargassosee etwa 0,3 mm pro Tag beträgt.

Untersuchungen der Darminhalte von verschiedenen Leptocephaluslarven unterstützen die Hypothese, dass diese sich überwiegend von „Meeresschnee“ (marine snow) ernähren.

Neben dem Fokus auf Aal-Larven wurden während der Untersuchungen in der Sargassosee, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, auch neue Erkenntnisse über eine Reihe anderer Organismen gewonnen, beispielsweise über Vorkommen und Verteilung von Cephalopoden, gelatinösem Zooplankton und Mondfischlarven. So konnte im Rahmen unserer Forschungsfahrten die Sargassosee als Laichgebiet für die Mondfischart Ranzania laevis bestätigt werden.

Thünen-Ansprechperson

Thünen-Beteiligte

Zeitraum

Daueraufgabe 2.2011 - 12.2027

Weitere Projektdaten

Projektstatus:

läuft

Publikationen

- 0

Freese M, Marohn L, Ferrer L, Pohlmann J-D, Wysujack K, Blancke T, Hanel R (2025) Details on the transport of European eel larvae through the Strait of Gibraltar into the Mediterranean Sea. Sci Rep 15:1006, DOI:10.1038/s41598-024-82929-z

- 1

Freese M, Blancke T, Marohn L, Pohlmann J-D, Sundin J, Wysujack K, Hanel R (2025) Genetically confirmed first records of an egg and a juvenile roundscale spearfish, Tetrapturus georgii. J Fish Biol 106(6):1696-1703, DOI:10.1111/jfb.16043

- 2

Sundin J, Freese M, Otten E, Marohn L, Blancke T, Hanel R (2024) First description of post-flexion larvae of the West Atlantic trumpetfish, Aulostomus maculatus. J Marine Biol Ass UK 104:e101, DOI:10.1017/S002531542400081X

- 3

Sundin J, Freese M, Marohn L, Blancke T, Hanel R (2024) Occurrence of the pugnose pipefish Bryx dunckeri in the Sargasso Sea. J Fish Biol 104(4):1231-1236, DOI:10.1111/jfb.15642

- 4

Hanel R, Marohn L, Westerberg H (2022) No new evidence for an Atlantic eels spawning area outside the Sargasso Sea. Sci Rep 12:11778, DOI:10.1038/s41598-022-14882-8

- 5

Marohn L, Schaber M, Freese M, Pohlmann J-D, Wysujack K, Czudaj S, Blancke T, Hanel R (2021) Distribution and diel vertical migration of mesopelagic fishes in the Southern Sargasso Sea - observations through hydroacoustics and stratified catches. Mar Biodiv 51:87, DOI:10.1007/s12526-021-01216-6

- 6

Lupše N, Cortesi F, Freese M, Marohn L, Pohlmann J-D, Wysujack K, Hanel R, Musilova Z (2021) Visual gene expression reveals a cone-to-rod developmental progression in deep-sea fishes. Mol Biol Evol 38(12):5664-5677, DOI:10.1093/molbev/msab281

- 7

Thys TM, Nyegaard M, Whitney JL, Ryan JP, Potter I, Nakatsubo T, Freese M, Hellenbrecht LM, Kelly R, Tsukamoto K, Shinohara G, Mowatt-Larssen T, Kubicek L (2020) Ocean Sunfish larvae: Detections, identification and predation. In: Thys TM, Hays GC, Houghton JDR (eds) The Ocean Sunfishes : Evolution, biology and conservation. Boca Raton: CRC Press

- 8

Miller MJ, Hanel R, Feunteun E, Tsukamoto K (2020) The food source of Sargasso Sea leptocephali. Mar Biol 167:57, DOI:10.1007/s00227-020-3662-6

- 9

Hays GC, Houghton JDR, Thys TM, Adams DH, Ahuir-Baraja AE, Alvarez J, Baptista M, Batista H, Baylina N, Bemis KE, Bemis WE, Caldera E, Carnevale G, Carson CD, Correia JP, Reis Costa P, Daly O, Davenport J, Dutton J, Freese M, et al (2020) Unresolved questions about the Ocean Sunfishes, molidae - A family comprising some of the world’s largest eleosts. In: Thys TM, Hays GC, Houghton JDR (eds) The Ocean Sunfishes : Evolution, biology and conservation. Boca Raton: CRC Press

- 10

Lüskow F, Neitzel P, Miller MJ, Marohn L, Wysujack K, Freese M, Pohlmann J-D, Hanel R (2019) Distribution and abundance of net-captured calycophoran siphonophores and other gelatinous zooplankton in the Sargasso Sea European eel spawning area. Mar Biodiv 49(5):2333-2349, DOI:10.1007/s12526-019-00971-x

- 11

Hellenbrecht LM, Freese M, Pohlmann J-D, Westerberg H, Blancke T, Hanel R (2019) Larval distribution of the ocean sunfishes Ranzania laevis and Masturus lanceolatus (Tetraodontiformes: Molidae) in the Sargasso Sea subtropical convergence zone. J Plankton Res 41(5):595-608, DOI:10.1093/plankt/fbz057

- 12

Miller MJ, Marohn L, Wysujack K, Bonhommeau S, Kuroki M, Freese M, Pohlmann J-D, Watanabe S, Blancke T, Weist P, Castonguay M, Westerberg H, Tsukamoto K, Hanel R (2019) Larval size-distributions of Ariosoma balearicum cryptic species during the March-April season in the Sargasso Sea Subtropical Convergence Zone. Environ Biol Fishes 102(10):1231–1252, DOI:10.1007/s10641-019-00900-8

- 13

Miller MJ, Marohn L, Wysujack K, Freese M, Pohlmann J-D, Westerberg H, Tsukamoto K, Hanel R (2019) Morphology and gut contents of anguillid and marine eel larvae in the Sargasso Sea. Zool Anz 279:138-151, DOI:10.1016/j.jcz.2019.01.008

- 14

Miller MJ, Westerberg H, Sparholt H, Wysujack K, Sorensen SR, Marohn L, Jacobsen MW, Freese M, Ayala DJ, Pohlmann J-D, Svendsen JC, Watanabe S, Andersen L, Moller PR, Tsukamoto K, Munk P, Hanel R (2019) Spawning by the European eel across 2000 km of the Sargasso Sea. Biol Lett 15:20180835, DOI:10.1098/rsbl.2018.0835

- 15

Musilova Z, Cortesi F, Matschiner M, Davies WIL, Suresh Patel J, Stieb SM, de Busserolles F, Malmstroem M, Tørresen OK, Brown CJ, Mountford JK, Hanel R, Stenkamp DL, Jakobsen KS, Carleton KL, Jentoft S, Marshall J, Salzburger W (2019) Vision using multiple distinct rod opsins in deep-sea fishes. Science 364(6440):588-592

- 16

Westerberg H, Miller MJ, Wysujack K, Marohn L, Freese M, Pohlmann J-D, Watanabe S, Tsukamoto K, Hanel R (2018) Larval abundance across the European eel spawning area: An analysis of recent and historic data. Fish Fisheries 19(5):890-902, DOI:10.1111/faf.12298

- 17

Westerberg H, Pacariz S, Marohn L, Fagerström V, Wysujack K, Miller MJ, Freese M, Pohlmann J-D, Hanel R (2018) Modeling the drift of European (Anguilla anguilla) and American (Anguilla rostrata) eel larvae during the year of spawning. Can J Fish Aquat Sci 75(2):224-234, DOI:10.1139/cjfas-2016-0256

- 18

Poulsen JY, Miller MJ, Sado T, Hanel R, Tsukamoto K, Miya M (2018) Resolving deep-sea pelagic saccopharyngiform eel mysteries: Identification of Neocyema and Monognathidae leptocephali and establishment of a new fish family "Neocyematidae" based on larvae, adults and mitogenomic gene orders. PLOS One 13(7):e0199982, DOI:10.1371/journal.pone.0199982

- 19

Lischka A, Piatkowski U, Hanel R (2017) Cephalopods of the Sargasso Sea: distribution patterns in relation to oceanography. Mar Biodiv 47(3):685-697, DOI:10.1007/s12526-016-0629-4

- 20

Kuroki M, Marohn L, Wysujack K, Miller MJ, Tsukamoto K, Hanel R (2017) Hatching time and larval growth of Atlantic eels in the Sargasso Sea. Mar Biol 164:118, DOI:10.1007/s00227-017-3150-9

- 21

Durif CM, Bonhommeau S, Briand C, Browman HI, Castonguay M, Daverat F, Dekker W, Diaz E, Hanel R, Miller M, Moore A, Paris C, Skiftesvik AB, Westerberg H, Wickström H (2017) Whether European eel leptocephali use the Earth’s magnetic field to guide their migration remains an open question. Current Biol 27:R998-R1000, DOI:10.1016/j.cub.2017.08.045

- 22

Miller MJ, Bonhommeau S, Munk P, Castonguay M, Hanel R, McCleave JD (2015) A century of research on the larval distributions of the Atlantic eels: a re-examination of the data. Biol Rev Cambridge Philos Soc 90(4):1035-1064, DOI:10.1111/brv.12144

- 23

Wysujack K, Westerberg H, Aarestrup K, Trautner J, Kurwie T, Nagel F, Hanel R (2015) The migration behaviour of European silver eels (Anguilla anguilla) released in open ocean conditions. Mar Freshwater Res 66(2):145-157, DOI:10.1071/MF14023

- 24

Hanel R, Stepputtis D, Bonhommeau S, Castonguay M, Schaber M, Wysujack K, Vobach M, Miller MJ (2014) Low larval abundance in the Sargasso Sea: new evidence about reduced recruitment of the Atlantic eels. Naturwiss 101(12):1041-1054, DOI:10.1007/s00114-014-1243-6

- 25

Miller MJ, Stepputtis D, Bonhommeau S, Castonguay M, Schaber M, Vobach M, Wysujack K, Hanel R (2013) Comparisons of catches of large leptocephali using an IKMT and a large pelagic trawl in the Sargasso Sea. Mar Biodiv 43(4):493-501, DOI:10.1007/s12526-013-0170-7