Institut für

LV Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen

Projekt

Soziale Benachteiligung in ländlichen Peripherien in Ostdeutschland und Tschechien

Soziale Benachteiligung in ländlichen Peripherien in Ostdeutschland und Tschechien: Gelegenheitsstrukturen und individuelle Agency in vergleichender Perspektive

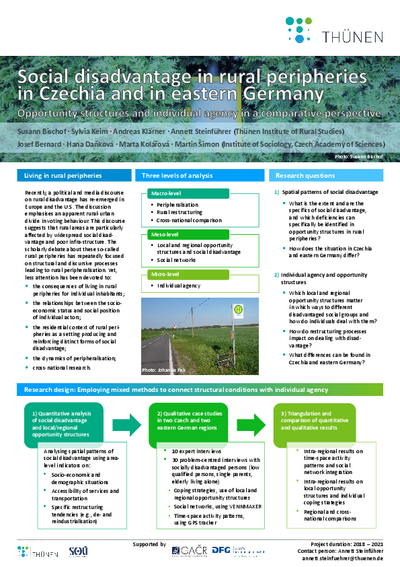

Prozesse sozialer Benachteiligung werden oft als städtische Probleme wahrgenommen, dabei sind solche Phänomene auch in ländlichen Räumen verbreitet. Wir untersuchen Muster sozialer Benachteiligung und Handlungsoptionen ausgewählter Bevölkerungsgruppen.

Hintergrund und Zielsetzung

Ländliche Regionen sind jüngst (wieder einmal) in den Fokus des politischen und medialen Diskurses gerückt – nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern Europas und in den USA. Im Mittelpunkt der Debatte steht die Vorstellung, dass diese Räume in besonderem Maße von sozialer Benachteiligung, fehlender Infrastruktur sowie ökonomischen und demografischen Strukturproblemen betroffen seien. Auch in der wissenschaftlichen Diskussion sind solche Themen seit längerem auf der Agenda. In Deutschland werden sie vorrangig mit dem Konzept der Peripherisierung verbunden – also mit einem dynamischen und multidimensionalen Verständnis der Benachteiligung bestimmter ländlicher Räume.

Während die strukturellen Probleme ländlicher Peripherien ebenso wie die Diskurse darüber gut aufbereitet sind, ist die Frage nach den Bewältigungsstrategien benachteiligter sozialer Gruppen empirisch nicht beantwortet. Im Projekt interessiert uns besonders, ob und wie es sich auswirkt, wenn bestimmte Einrichtungen der öffentlichen und privaten Daseinsvorsorge (z. B. Behörden oder Arztpraxen) im lokalen und regionalen Umfeld vorhanden sind oder fehlen, und welche Rolle soziale Beziehungsnetzwerke spielen, um soziale Benachteiligung abzufedern oder zu verstärken. Darüber hinaus untersuchen wir, wie Prozesse und Strukturen sozialer und räumlicher Ungleichheit genau zusammenspielen und wie sie die Handlungsmöglichkeiten individueller Akteure beeinflussen.

Vorgehensweise

In diesem Projekt analysieren wir die Wechselwirkungen zwischen sozialer Benachteiligung, lokalen und regionalen Gelegenheitsstrukturen – wie öffentliche und private Daseinsvorsorgeeinrichtungen, aber auch Arbeitsplätze oder Vereine – sowie individuellen Handlungsspielräumen. Wirkungen von Prozessen auf der gesellschaftlichen Makroebene interessieren uns in ihren Auswirkungen auf Muster sozialer und räumlicher Ungleichheit. Die Mesoebene beinhaltet lokale und regionale Gelegenheitsstrukturen sowie soziale Netzwerkbeziehungen. Auf der Mikroebene untersuchen wir die individuellen Handlungsspielräume (Agency) und den Umgang mit den strukturellen Gegebenheiten des räumlichen Umfelds.

Einer deskriptiven quantitativen Analyse der räumlichen Muster sozialer Benachteiligung in Ostdeutschland und Tschechien folgen vertiefende regionale Fallstudien und qualitative Einzelinterviews. Im letzten Teil des Projektes werden vergleichende Analysen sowohl zwischen den Untersuchungsregionen als auch zwischen Ostdeutschland und Tschechien vorgenommen.

Daten und Methoden

Am Anfang des Projektes führten wir kleinräumige statistische Sekundäranalysen aller ländlichen Räume durch: Dabei wurden ländliche Peripherien in Ostdeutschland und in Tschechien identifiziert, die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit lokaler und regionaler Gelegenheitsstrukturen analysiert sowie aktuelle regionale Dynamiken in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht untersucht. Dafür nutzten wir Daten der amtlichen Regionalstatistik und des Thünen-Erreichbarkeitsmodells.

Darauf aufbauend wurden in Ostdeutschland und Tschechien je zwei unterschiedliche ländliche Peripherien auf die Zusammenhänge zwischen sozialer Benachteiligung, Gelegenheitsstrukturen und individuellen Handlungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten (Agency) vertiefend untersucht. Dies erfolgte mit einem methodenintegrativen Design, das Experteninterviews mit regionalen Schlüsselpersonen und qualitative, problemzentrierte Interviews mit Angehörigen sozial benachteiligter Gruppen kombiniert. Im Rahmen der problemzentrierten Interviews wurden auch die persönlichen Beziehungsnetzwerke und die Aktionsräume der Befragten untersucht. Wiederholungsinterviews dienten dazu, mithilfe dieser Daten vertiefte Informationen zum Zusammenhang von lokalen und regionalen Gelegenheitsstrukturen, sozialen Netzwerken und individuellen Handlungsspielräumen zu erheben.

Ergebnisse

In konzeptioneller Hinsicht leistet das Projekt einen raumsoziologischen Beitrag zur Rolle von Kontexteffekten auf das soziale Handeln und damit zur Frage der Interdependenzen von sozialer und räumlicher Benachteiligung. Empirisch untersucht das Projekt die Bedeutung lokaler und regionaler Gelegenheitsstrukturen in ländlichen Peripherien für individuelles Handeln und die gesellschaftliche Teilhabe sozial benachteiligter Gruppen. Die international vergleichende Perspektive trägt dazu bei, Forschungsergebnisse kontinuierlich kritisch zu hinterfragen und auf ihre Validität hin zu prüfen.

Download (Poster)

Poster, präsentiert auf der internationalen Konferenz EURORURAL '18, 3.-6.09.2018, Mendel Universität, Brno, Tschechien.

Poster (PDF, nicht barrierefrei, englisch) 1.067 KB

Thünen-Ansprechperson

Thünen-Beteiligte

Beteiligte externe Thünen-Partner

-

Soziologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Abteilung für Lokal- und Regionalstudien

(Prag, Tschechische Republik)

Geldgeber

-

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

(national, öffentlich)

Zeitraum

8.2018 - 10.2022

Weitere Projektdaten

Projektstatus:

abgeschlossen

Publikationen zum Projekt

- 0

Keim-Klärner S, Bernard J, Decker A (2025) How do single mothers evaluate and cope with living in rural peripheries? Insights into the interplay of social and spatial disadvantage. Rural Sociol 90(1):24-84, DOI:10.1111/ruso.12586

- 1

Bischof S (2024) Soziologie des Alltags: Staat in ländlichen Räumen als komplexes Verhältnis. 10 Minuten Soziol 9:19-32, DOI:10.14361/9783839465233-002

- 2

Dülmen C van, Simon M, Bischof S, Bernard J, Keim-Klärner S, Decker A, Danková H, Eysholdt M, Klärner A (2024) The mobility interview: Triangulating interview and global positioning system data to explore the role of mobility in everyday life. Int J Qualitative Methods 23, DOI:10.1177/16094069241251535

- 3

Bernard J, Keim-Klärner S (2023) Disadvantaged and disadvantaging regions: Opportunity structures and social disadvantage in rural peripheries. Tijd Econ Soc Geogr 114(5):463-478, DOI:10.1111/tesg.12589

- 4

Bischof S, Decker A (2023) Out of balance? Understanding resident-municipality relations in rural peripheries through ascriptions of responsibility. J Rural Studies 97:281-289, DOI:10.1016/j.jrurstud.2022.12.013