Institut für

OF Ostseefischerei

Projekt

Überlebensraten zurückgesetzter Lachse in der Schleppangelfischerei

Untersuchung der Überlebensraten zurückgesetzter Lachse (Salmo salar) in der Schleppangelfischerei vor Rügen

Die Angelfischerei auf Ostseelachs rund um Rügen ist wirtschaftlich bedeutend. Eine Untersuchung der Überlebensraten zurückgesetzter Lachse soll helfen, die Bestandsberechnung und das Fischwohl zu verbessern.

Hintergrund und Zielsetzung

In Mecklenburg-Vorpommern haben der Ostseelachs (Salmo salar) und die Angelfischerei eine wichtige touristische und wirtschaftliche Bedeutung. Lachse werden in Deutschland fast ausschließlich beim Schleppangeln („Trolling“) in der offenen Ostsee im Winter und Frühjahr rund um Rügen beangelt. Unsere Datenerhebung zeigt, dass jeder Lachsangler im Durchschnitt rund 2.750 € pro Jahr für das Lachsschleppangeln ausgibt, was Gesamtausgaben von etwa 5 Millionen Euro jährlich ergibt. Etwa 40 bis 50 % der gesamten Lachsentnahmen in der Ostsee stammen aus der Freizeitfischerei, mit etwa 20.000 Lachsen, die jährlich beim Schleppangeln entnommen werden.

Die Ostseelachspopulationen haben sich seit den 1990er Jahren positiv entwickelt, jedoch gibt es in einigen Flüssen des südlichen Verbreitungsgebiets (z. B. Lettland und Litauen) weiterhin sehr schwache Wildlachspopulationen. Diese tragen zwar kaum zur Wildlachsproduktion bei, aber es besteht die Gefahr, dass lokale Populationen und somit genetische Vielfalt verloren gehen. Im Jahr 2022 wurde daher eine EU-weite Regelung eingeführt, die die Berufsfischerei südlich der Ålandsee verbietet und für die Freizeitfischerei eine Entnahmebegrenzung von 1 Lachs pro Tag und Angler vorschreibt. Dabei dürfen nur Lachse mit einer beschnittenen Fettflosse (ehemalige Besatzlachse) entnommen werden ("Fettflossenregelung"). Diese Änderungen haben den Schleppangelaufwand im Rüganer Raum um circa 60 % gesenkt, was negative wirtschaftliche Effekte für die Region zur Folge hatte. Gleichzeitig stieg die Rücksetzrate geangelter Lachse von unter 10 % auf knapp 60 %.

Bis heute fehlen jedoch Informationen zu den Überlebensraten von zurückgesetzten Lachsen in der Schleppangelfischerei und zu den nicht-letalen Auswirkungen des Rückwurfs (z. B. Verhaltensänderungen). Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) schätzt derzeit für seine Bestandsberechnungen eine Rückwurfsterblichkeit von 25 % für in der Schleppangelfischerei zurückgesetzte Lachse. Eine Untersuchung der Überlebensraten ist dringend erforderlich, um die Schätzungen der entnommenen Lachsbiomasse zu verbessern und die Wirksamkeit der „Fettflossenregelung“ zu überprüfen. Zudem müssen Faktoren identifiziert werden, die die Sterblichkeit beim Zurücksetzen beeinflussen, um gegebenenfalls Managementmaßnahmen zur Verringerung negativer Effekte zu entwickeln.

Konkret ergeben sich folgende Ziele:

- Ermittlung der Überlebensraten von geangelten und zurückgesetzten Lachsen aus der Schleppangelfischerei im Seegebiet rund um Rügen

- Identifizierung wesentlicher Faktoren, die die Rückwurfsterblichkeit dieser Art beeinflussen.

- Entwicklung art- und fischereispezifischer Handlungsempfehlungen für die Praxis zur Verringerung der Rückwurfsterblichkeit und zur Verbesserung des Fischwohls in der Lachsschlepppangelfischerei.

Vorgehensweise

Um die Überlebensraten von geangelten und zurückgesetzten Ostseelachsen zu untersuchen, soll ein Markierungsexperiment im Seegebiet rund um Rügen durchgeführt werden. Das Experiment wird in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) durchgeführt. Geplant ist, dass sowohl in Schweden als auch in Deutschland Lachse, die beim Schleppangeln gefangen wurden, markiert werden.

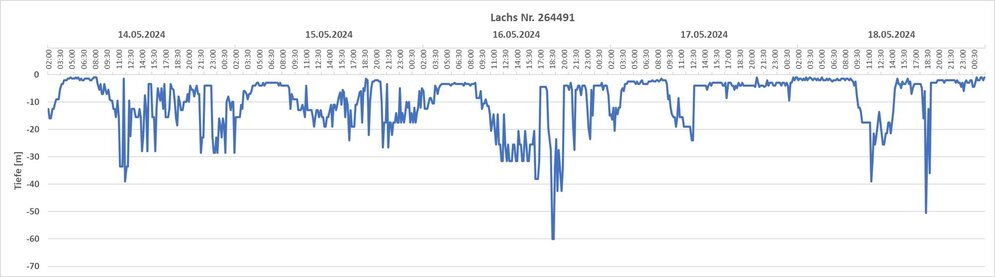

Für die Markierung sollen sogenannte „Pop-up Satellite Archival Tags“ (PSATs) genutzt werden. Bei diesen „PSATs“ handelt es sich um kleine Messsonden, die kontinuierlich über einen vorher definierten Zeitraum (z. B. 30 Tage) die Wassertemperatur, Wassertiefe und Lichtstärke der Umgebung messen. Mithilfe dieser Daten können die Vitalität, das Schwimmverhalten und das Wanderverhalten der Lachse in freier Wildbahn untersucht werden. Nach dem definierten Zeitraum oder im Falle des Todes des Fisches löst sich der „Tag“ automatisch vom Fisch und treibt an die Wasseroberfläche. Dort angekommen, sendet er die aufgezeichneten Daten per Satellit an den Besitzer des „Tags“. Der Vorteil der „PSATs“ im Vergleich zu konventionellen Markierungsmethoden ist, dass sie Daten mit einer sehr hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung liefern.

Für den Fang der Lachse werden Mitarbeitende des Thünen-Instituts für Ostseefischerei mit Lachsangelbooten mitfahren, um möglichst realitätsnah die beim Schleppangeln gefangenen Lachse zu markieren. Nach Fang und Landung werden für jeden Lachs verschiedene Parameter (z. B. Datum, Fangposition, Fangzeit, Fischlänge, Köder- und Hakentyp, Hakenposition, Wundblutungen) dokumentiert. Zusätzlich werden die Dauer der Luftexposition und einige Wetterdaten (z. B. Lufttemperatur) aufgezeichnet. Anschließend werden die Lachse möglichst schonend markiert. Hierzu wird der „PSAT“ im Rückenbereich hinter der Rückenflosse des Fisches fixiert. Nach der Markierung werden die Lachse wieder zurückgesetzt und die „PSATs“ beginnen mit der Aufzeichnung der Daten bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich vom Fisch lösen (im Fall des Todes des Fisches oder nach Erreichen des definierten Endzeitpunkts der Datenaufzeichnung).

Die Durchführung des Markierungsexperiments ist für den Zeitraum März bis Mai 2024 geplant, um u. a. die Effekte verschiedener Wassertemperaturen untersuchen zu können. Das Frühjahr ist zudem die Hauptsaison der Lachsangler rund um Rügen.

Thünen-Ansprechperson

Thünen-Beteiligte

Beteiligte externe Thünen-Partner

-

Swedish University of Agricultural Science - SLU

(Uppsala, Lysekil, Schweden)

Geldgeber

-

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

(national, öffentlich) -

Europäische Union (EU)

(international, öffentlich)

Zeitraum

2.2024 - 6.2026

Weitere Projektdaten

Projektstatus:

läuft